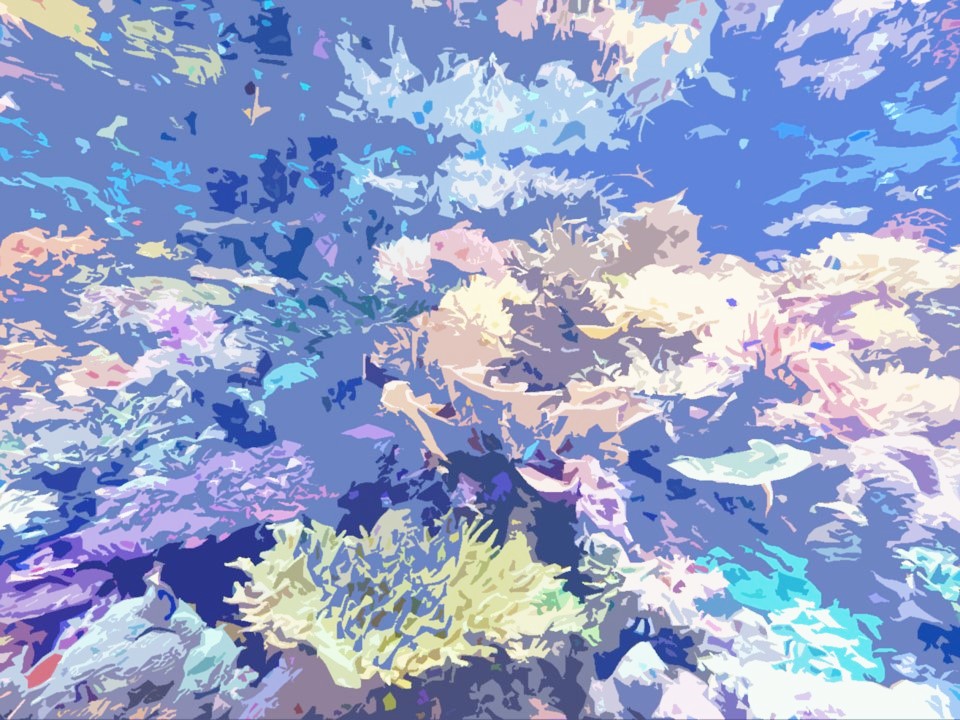

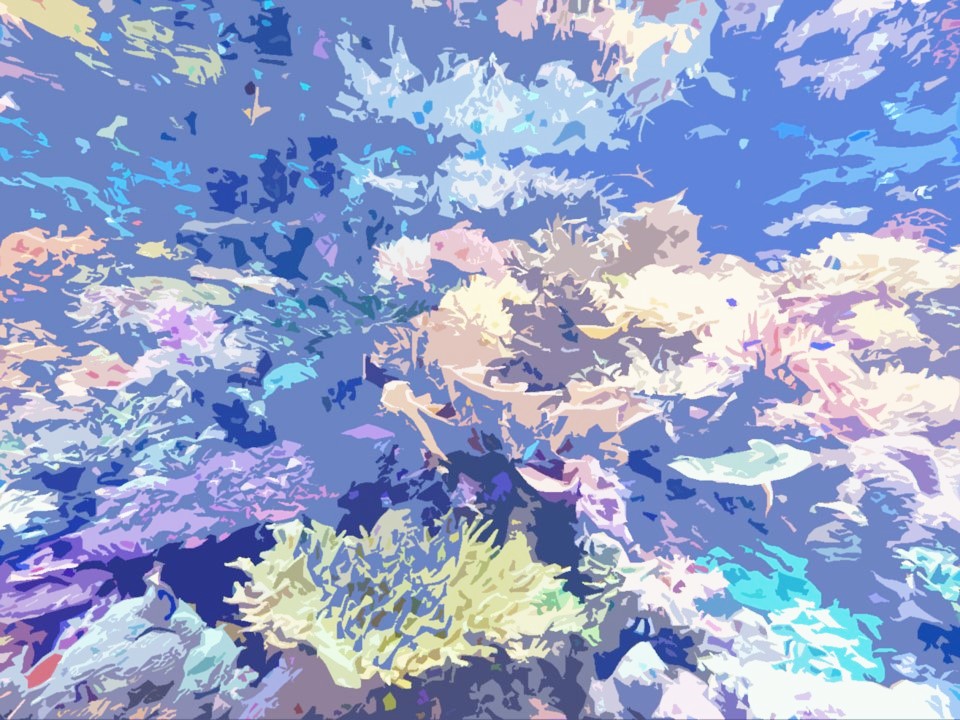

この身体がゆっくりと沈んでいく感覚には奇妙な懐かしさがあった。目を開けると水が眼球の粘膜に触れヒリヒリと沁みるような痛みを微かに覚えたがそれにはすぐに慣れた。それよりも僕を驚かせたのは周囲の風景だった。水と光にぼんやりと滲みゆらゆら揺れる緑や青や赤は僕がこれまでに見た何よりも美しく自分がここで呼吸できないことさえ忘れるほどだった。

水に沈みながら僕は自分が十代だった日のことを思い出した。あの日は細かな雪が降っておりとても寒かった。僕は中学校の帰りに書店へ立ち寄って毎月十日に発売される旅行雑誌を買った。書店を出ると自転車に跨り坂を下って役場の脇を通り抜け由津子姉さんの家を目指して漕いだ。役場の前の広場には大人たちが集まり櫓を組み立てて数日後に迫る祭の準備をしていた。

あの街のひとたちは神さまを信じていた。良いことをすれば神さまが幸せにしてくれると信じていた。悪いことをすれば神さまの罰が当たり不幸になると信じていた。なので幸せになりたければ良いことをする人間にならなければいけないと幼い頃から僕らは教えられた。良い人間で在ろうという心がけを忘れることのないよう、街のひとびとは毎年冬になると神さまに捧げる祭を催した。

だけれどあの時僕は神さまのために組み上げられていく櫓を冷ややかな気持ちで眺めた。なぜなら僕は神さまのことなんかほんの少しも信じていなかったからだ。

「お祭の準備は進んでいた?」

由津子姉さんの家に辿りつくとベッドの上に座っていた彼女から尋ねられたのだけど、僕は答えずに鞄の中から先ほど買った旅行雑誌を取り出して渡した。ぱっと笑顔になりそれを受け取った彼女は早速ページを捲り始め、なかでも海の向こうにあるのだという常夏の島のビーチについて特集したページに目を輝かせていた。僕が毎月買ってくるこの旅行雑誌を彼女は毎月楽しみにしていた。自分自身はもう一年以上も、自宅の外にさえ出ていなかったというのに。

たまたま同じ街で生まれただけの僕のことを由津子姉さんは本当の弟のように大事にしてくれた。僕が何人かのクラスメートとの折り合いを悪くして小学校に通えなかった時期や、両親の仲が拗れ帰宅することが苦痛だった時期などには、彼女の家が僕の避難所だった。たびたびおしかける僕のことを彼女はいちども窘めずに居てくれたし、必要とあればその都度、僕の担任やクラスメートや両親とまで話をしてくれた。僕がこれまで道を踏み外さず生きてこれたことは、ほとんど彼女のお陰といって差し支えないと思う。

にもかかわらずこの一年前に由津子姉さんは男に襲われた。暴力によって尊厳を奪われ身体と心を酷く傷つけられた。男は覆面を被っていたために誰だったのかは未だに分かっていない。事件があってからというもの彼女は自分の脚で立ち上がることや歩き回ることが出来なくなってしまった。

「もう身体の方はどこも悪くないのだけど」

病院から戻ってきた彼女は自分の症状について微笑みながら僕に説明した。その時の表情は今まで彼女が僕に見せた中でいちばん悲壮だった。

「心の方に問題が残ってしまったとお医者さんに言われた。心が身体に向けて、立て、とか、歩け、とか、そういう命令を上手に出せなくなってしまったって」

それを聞いた瞬間から僕は神さまを信じるのをやめた。神さまは良いことをしたひとに幸せを与えて悪いことをしたひとには不幸な罰を与える。けれどその教えに照らし合わせるなら由津子姉さんは幸福になって然るべきはずだ。もっと不幸になるべき悪人は他にいるはずだ。どうして彼女が酷い目に遭わなければいけない? 彼女が不幸になるなら、それは神さまが嘘っぱちだという証拠にほかならないと思った。僕は怒り、それでも神さまを信じ続けるあの街のすべてを激しく軽蔑した。

「事件が起きたばかりの頃はわたしもそう思った」

読み終えた旅行雑誌を閉じながら由津子姉さんは言った。

「あんな目にあったのが何故わたしだったんだろう。何か悪いことをしてしまっただろうか。自分の何がいけなかったのだろう。理由を知らなければいけないと思った。理由を知って納得しなければ、あの出来事を過去にすることはきっとできないと思っていた。だけど今は違う」

窓の外の雪があの時だいぶ強くなっていたことを覚えている。風の吹く音がはっきりと聞こえていた。

どうして。僕は彼女に尋ねた。

僕の質問に彼女は答えなかった。その代わりに旅行雑誌を膝の上に起き「来月の雑誌も楽しみにしている」とだけ言った。

抱かれるような穏やかさで温かい水の中に身体は沈んでいった。色とりどりに揺れる景色の中でずっとこうしていたいとさえ僕は考えたが、それでも息を止めていることができなくなるとばた足で水を掻いて水面に顔を出し深く呼吸をした。新鮮な空気が肺を満たすと同時に南の国の強い日差しが顔に照りつけた。ふと声がしたので砂浜の方を振り返ると、白い服を着た由津子姉さんが砂浜の上に自分の脚で立ち、長い両手を大きく振って僕を呼んでいた。僕は急いで泳ぎ、彼女が待っている砂浜へと泳いだ。