放課後。グラウンドで準備運動を始めた陸上部員たちの掛け声を背中に浴びながら校門を出た僕は松葉杖をつきながら駅の方へと歩いた。そこから二百メートルほど歩いたところにある交差点で信号が変わるのを待っていると横に止まった車の窓からアオキ先生が顔を出して頬にえくぼを作りながら僕に声を掛けた。

「ねぇ、ちょっと手伝って欲しいことあるんだけど、良いかな?」

今年の春から赴任してきた生物教師のアオキ先生はずいぶん変わったひとだ。ぱっと見は普通の、小柄で可愛らしい女のひとなんだけれど、全長二十センチぐらいある毛むくじゃらの蜘蛛とか光るムカデとか、顕微鏡で見なければ確認できないような小さな虫などを理科室に置いたケージの中でたくさん育てているし、それらの虫たちに対して、僕らにするのと同じように話しかけたりする。なので生徒たちの間では「アオキ先生は虫人なんじゃないか?」という噂が、まことしやかに囁かれてさえいる。もちろん、ただ単に虫が大好きな大人なのかもしれないけど。

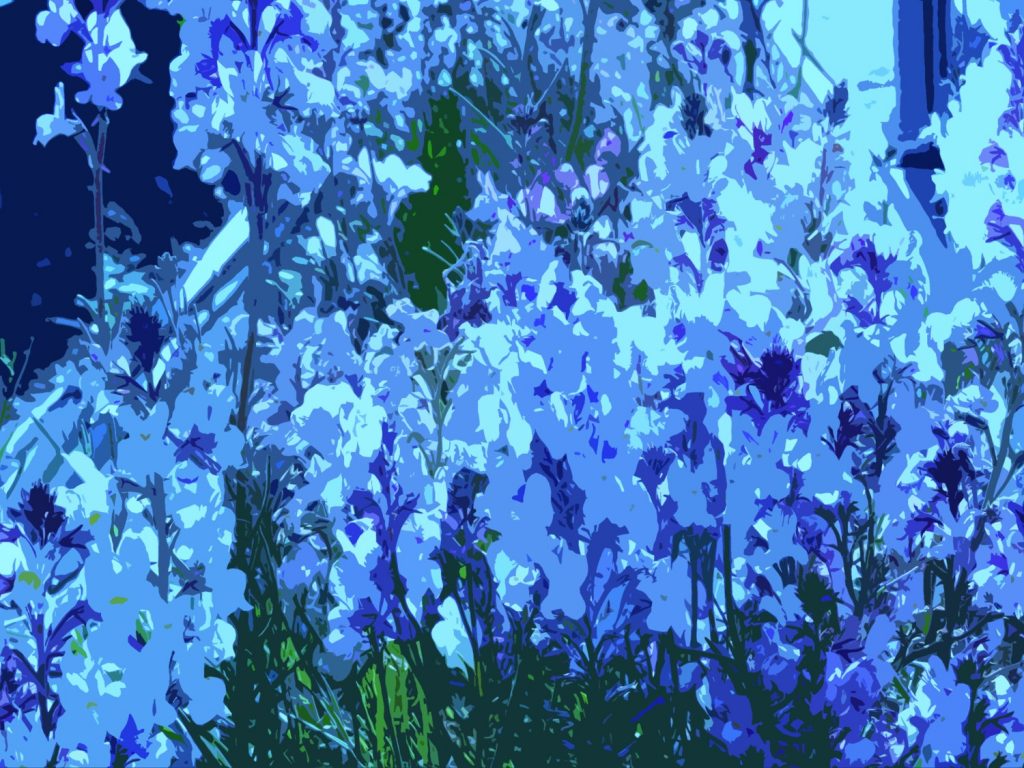

虫人というのは虫の血が混じった人間のことだ。彼らは普段、普通のひととまったく同じ見た目をしているけど、満月の夜に青い花の匂いを嗅ぐと羽根や触覚が生え、巨大な虫の姿に変身するという。そして朝が来ると元の姿に戻り、仕事をしたり学校に行ったりして、それぞれの生活の中に戻っていくらしい。――要するにオカルトとか都市伝説のたぐいなのだけど、そんな噂を立てられるほど、アオキ先生はちょっと独特なのだ。

にもかかわらず僕が、誘われるがまま車に乗り込んだのは、きっと僕自身がずいぶん疲れていて、ちょっと自暴自棄になってしまっていたせいなんだろうと思う。

僕は物心ついた頃から陸上競技がすごく好きだった。短距離走を走るひとを見るのが特に好きだった。速く走るという明確な目的に基づいて作り上げられた選手たちの身体、その筋肉や柔らかい関節をとても綺麗だと感じた。いつか自分もあんなふうになるんだと憧れを抱いた。

だからもちろん中学校では入学してすぐ陸上部に入った。速く走れる身体。綺麗で理想的な身体を手に入れるために毎日練習した。その甲斐あって大会では結構いい成績を残すことが出来たし高校にもスポーツ推薦で入ることができた。

けれど高校で僕は伸び悩んだ。僕と同じくスポーツ推薦で集められた同級生の部員たちはみんな例外なく、僕よりも綺麗で、僕よりも走るのに適した身体をしていた。そのうえ僕と彼らの差は、練習を重ねる中で次第に開いていった。同じトレーニングをしているはずなのに彼らの身体はますます綺麗になり、僕の身体には変化が少なかった。「君は筋肉がつきにくい体質なのかもねえ」と顧問は言っていたが、僕はそれが我慢ならなかった。同じ練習をしていて差が開くのなら練習量を増やせば良いと考え、来る日も来る日も最後のひとりになるまでグラウンドに残って身体を鍛え続けた。

だけどそれが良くなかった。ある日の練習中に激痛を覚えたので病院に行きレントゲンを取ると足首の骨が折れてしまっていた。原因はおそらく練習のし過ぎで、高校生のうちに競技に戻るのは難しいだろうと医者は言っていた。

アオキ先生が運転する車は僕を助手席に乗せて山の方へと向かった。窓の外では夕方の空が真っ赤に燃えている。カーオーディオから聞こえてくるラジオの天気予報によると今夜は満月がよく見えるのだという。ねぇ先生。ハンドルを握るアオキ先生に僕は質問した。先生が虫人だって噂をよく学校で聞くんだけど本当? するとアオキ先生はしばらく黙ったあと、「どう思う?」とだけ口にし、静かに口角を上げた。

足首を怪我してから経過観察のために何度か病院に行ったけれど、僕はそのたびに辛い言葉を聞いた。医者によると、僕はそもそもスポーツをするのにあまり向いていない体質なのだという。かつて顧問が指摘したように筋肉が付きにくいし、それどころか骨も軽くて折れやすいそうだ。だから足首の骨が治っても以前のようにハードな練習をこなすことはできず、僕が幼い頃から憧れ続けてきた、綺麗な身体、走るのに最適化された身体になることも、どだい無理なのだと。

「着いたわよ」と言ってアオキ先生が車を止めた場所は山の中腹の駐車場で、車を出てから少し行くと、そこには一面の青い花畑があった。周囲に外灯の数は少なかったが、すっかり日の暮れた空には大きな満月が浮かんでいて、不自然なほど景色は明るく見えた。蜂蜜のような甘い匂いが僕の鼻腔に触れた。

「今からここの、青い花の花びらを集めるから、それを手伝ってほしいのよ。咲いているのを千切ると良くないから、地面に落ちたやつをね。だいたいポケットいっぱいになるぐらい集めてくれたら良いかな」そう言ってアオキ先生は花畑の中にずいずい入っていった。僕は松葉杖をつきながらその後ろを歩く。――妙なところに連れてこられたけど、今のところアオキ先生の見た目に大きな変化はない。羽根が生えたりとか、触覚が出てきたりだとか、そういう様子はない。

その時。何かの影が僕の足元をふっと横切った。

ハッとして空を見上げると強い月の光が直接目に入った。鳥ではない何かが宙に浮かんでいる。次第にが目が慣れてくると、それが羽根の生えた人間だと分かった。ただし背中に、巨大な蝶々のような羽根を生やしている。

虫人だ。と、僕は思わず呟く。

その虫人は、十歳か、もう少し幼い子どものようだった。髪が長いので、たぶん女の子だろう。月明かりに照らされたその羽根は薄い緑色をしており、夜の空の色にすごくよく似合った。虫というより、妖精のようだと思った。しばらく眺めていると、さらにどこからともなく、数人の虫人が姿を現した。子どももいれば大人もいて、女も男もいた。そのうちに誰かが歌い出すと、彼らは互いに手を取り合って、次々と相手を変えながら空で踊り始めた。宙で踊る彼らの姿形に、僕は思わず見とれた。幼い頃から何度も映像で見た、百メートルを九秒台で走り切る陸上選手の身体と同じくらい、綺麗だ、と思った。

「ねぇ」

アオキ先生の声で僕は視線を落とした。先生の様子にはやはり変化がない。拾い集めた青い花びらを空き瓶にしまいながら、先生は僕のことを、どうしてだか楽しそうな様子でじろじろと眺めて、それから僕に言った。

「せっかくだからさ。あなたも飛んできたら?」

言われて、数秒して、それから僕はふたたびハッとした。自分の頭に触覚が生えていることに気づいた。背中には大きな羽根があって、自分の意思で動かすことができる。

翌日の昼休み。僕が理科室を尋ねると、ちょうどアオキ先生が昨晩集めた青い花びらを、プラスチックのケージの中にいる、全長二十センチぐらいある毛むくじゃらの蜘蛛にピンセットで与えているところだった。先生は僕の顔を見ると、「昨日はありがとうね」と言い、子どものように笑った。

あとがき

このお話のモデルになってくださった方からコメントを寄せていただきました。

とっても素敵な先生ですね。ありがたいことに、わたしも春から教壇に立つことが決まりました。こんな先生になりたいなって思います。みんなのうつくしさを見出して、気づかせてあげられる先生に。