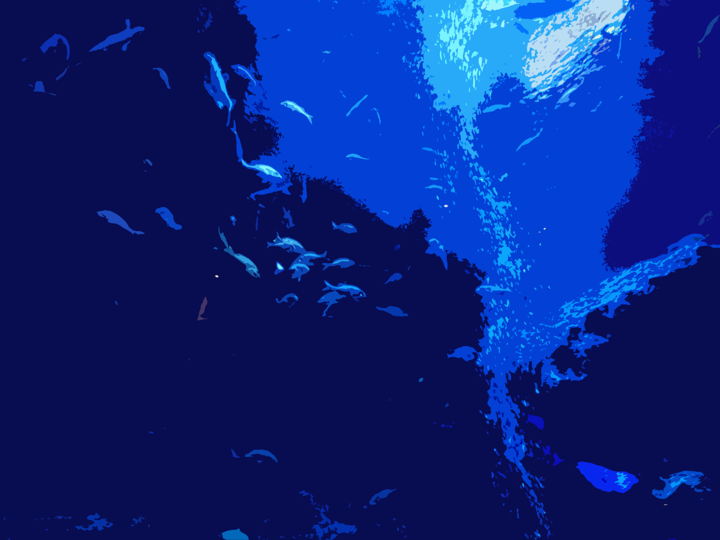

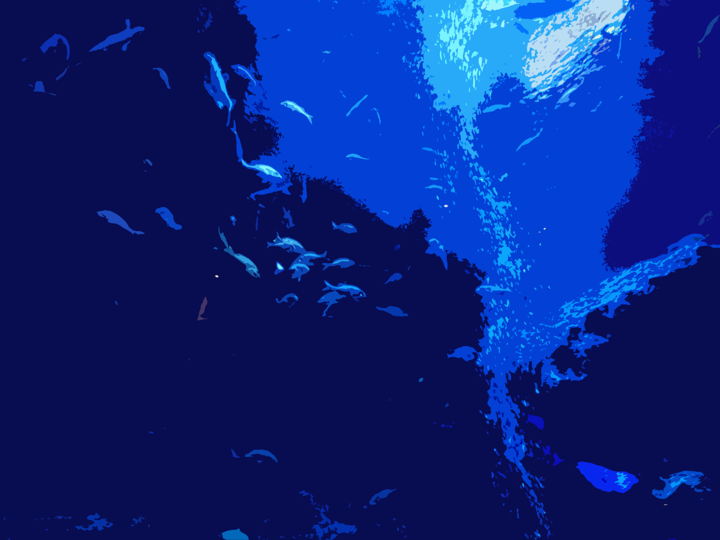

満月の明かりが眩しかったので僕は海に潜った。あの光が届かない深いところまで行かねばならないと思った。息を止めながら足で水を蹴り身体を沈めていった。産卵のため浜辺へ向かうウミガメたちの群れとすれ違った。海面から遠のくにつれて周囲は徐々に暗くなっていく。そのかわりに青い光を放つ小さな生きものが僕の周囲をふわふわ漂った。僕の身体は水の中で周囲のものをはっきり見えるようにできていないし息をすることもできない。にもかかわらずより深く暗い場所へ向かえば向かうほど僕はそれまで感じたことのない強い興奮を覚えた。その興奮は性的なものに少し似ている気がした。

海に戻る前。僕はお姉さんと一緒に過ごしていた。

教会の傍の家で暮らしているお姉さんは僕が小さい頃からよく面倒を見てくれた女性だ。父の帰りが遅い時には僕の家に来て夕飯の支度をしてくれたこともあった。母親がいない僕にとって彼女はもっとも身近な女性だった。僕が思春期に差し掛かったとき最初に異性として意識したのもお姉さんだった。見たこともないその裸を何度も思い描いた。想像の中で幾度も汚しては後から押し寄せる罪悪感にぎゅっと唇を噛んだ。初恋の相手だった。だから僕が中学生の時にお姉さんが結婚して都会に行ったときは頭の中が真っ白になったし、今年の春に離婚したお姉さんが協会の傍の家に戻ってきたときには嬉しさのあまりひとりで声を上げた。

そして今日お姉さんは僕を家に呼んだ。僕は部活帰りにお姉さんの家に立ち寄って浴室を借りシャワーで汗を流した。それからふたりで夕飯を食べるとソファに腰掛けテレビを眺めて過ごした。テレビ画面にはずいぶん古いアニメが流れており隣に座るお姉さんのうなじからは柑橘系の爽やかな香りがした。「ねえ君わたしのこと好きなんでしょう」アニメがコマーシャルに切り替わるとお姉さんはだしぬけにそう言って笑った。僕は固まり、それから頷いた。するとお姉さんは僕の頭を撫で、細長い指で僕の唇に触った。

実際に目にするお姉さんの身体はそれまで僕が何度も思い描いたものよりもずっと艶めかしかった。ふたりの汗と体液の匂いが柑橘の香りと混じりあって僕の頭の理性の部分をどろどろに溶かした。だけれど、いざその時を迎えると僕の身体は思ったように機能しなかった。「はじめてなら上手くできないのは珍しいことじゃないよ」お姉さんはそう言ってもういちど僕の頭を撫でた。お姉さんの家を後にしてからも柑橘の匂いが自分の身体にまとわりつくようだった。浜辺にさしかかりふと空を見上げると目が眩むほど明るい満月が頭上に浮かんでいた。あの光が届かないところに行かなければならないと思い僕は海に潜った。

僕の母親は人魚だったそうだ。

人魚というのは原則として家族を持つことなくひとりで暮らすのだが満月になると光が届かない海の底に集まり、そこで異性の相手を見つけて子どもを作る生きものなのだという。だけれど母は人間である父と愛し合って僕を産んだ。それから僕だけを父のもとに残し海に帰っていった。

人魚と人間のあいだにできる子どもは基本的に普通の人間として生まれる。だから僕の身体もすっかり人間だ。地上でしか呼吸をすることが出来ないし特に泳ぎが上手いわけではない。下半身にも鱗なんかはない。だがそれでも満月の夜には、その眩しさが届かない海の底にまで潜りたい衝動が身体の奥で疼く。人魚として水の中で生きるための機構などほんの僅かも持っていないのに、会ったこともない母親からからおかしな形で受け継いでしまった人魚の本能が僕を突き動かす。

海に潜り始めてからどれだけ経っただろう。僕は溺れている。海水もずいぶん飲み込んでしまった。もう肺の中に酸素は残っていない。海面に登って空気を吸い込みたい。人間として生き延びるための本能は呼吸をしろと僕の身体に必死で指令を送る。

だけれどまったく同じ場所から正反対の指令が同時に送られてもいる。もっと深い場所へ潜れ。もっと暗い場所まで沈んでいけ。僕の中にある人魚の本能は命の危機が間近に迫ろうと構うことなくこの身体を海の底へと向かわせようとする。残り少ないちからを振り絞って手足をばたつかせる。

もう自分が、沈んでいっているのか、浮かびあがっているのか、それすら分からない。青く輝く無数の小さな生きものが僕の周囲を踊るように漂う。意識が遠のいていく。

生きているものは、自分がどんな欲求を持つのかを選ぶことができない。選べるのは、自分の中に埋め込まれた欲求とどういうふうに付き合うのかだけだ。

目を覚ますと太陽の光が目に飛び込んできた。視界が真っ白に染まった。次第に目が慣れてくると、横たわる僕を見おろすように立っているお姉さんの姿に気づいた。どうやら僕は海で溺れて砂浜に打ち上げられたみたいだ。頭上には初夏の青空が広がる。波の音が聞こえる。「潮やら汗やらですごいべたべただよ。うちに寄ってシャワー浴びてきなよ」そう言ってお姉さんは砂の上に膝をつき、少し日に焼けた右手を僕に差し出した。柑橘系の爽やかな香りがした。

あとがき

「こんなもの好きにならなければもっと楽に生きていけたのにな」と感じてしまう事柄。きっと誰にでもひとつやふたつはある気がしています。

2019/08/9/辺川銀