風が吹いているので、遠くの森からさわさわ音が聞こえる。曇っていて月も星も見えず、窓の外に見える夜はぼうっと暗くて深い。机に向かい電気スタンドの明かりで、私はノートに絵を描く。ちゃんとした画材もスケッチブックも持っているわけではないから、学校で使うノートの端っこにシャープペンシルで絵を描く。髪の毛の長い女の子の絵ばかり描いてる。きちんとした道具をそろえるほどきちんとした気持ちでかいているわけではないのでノートの端っこで充分。もちろんあんまり上手に描くことはできない。絵を描くことが好きなわけではないけど、絵を描いていれば私は退屈しない。風が吹いているので、遠くの森からさわさわ音が聞こえる。部屋の扉が二回ノックされる。とん、とん、と穏やかなノックだ。「入るぞ」と扉の向こうからお父さんがしゃがれた声で喋った。私は慌ててノートをぱたんと閉じ、机の引き出しのいちばん奥へと仕舞った。遠くの森からさわさわ音が聞こえる。

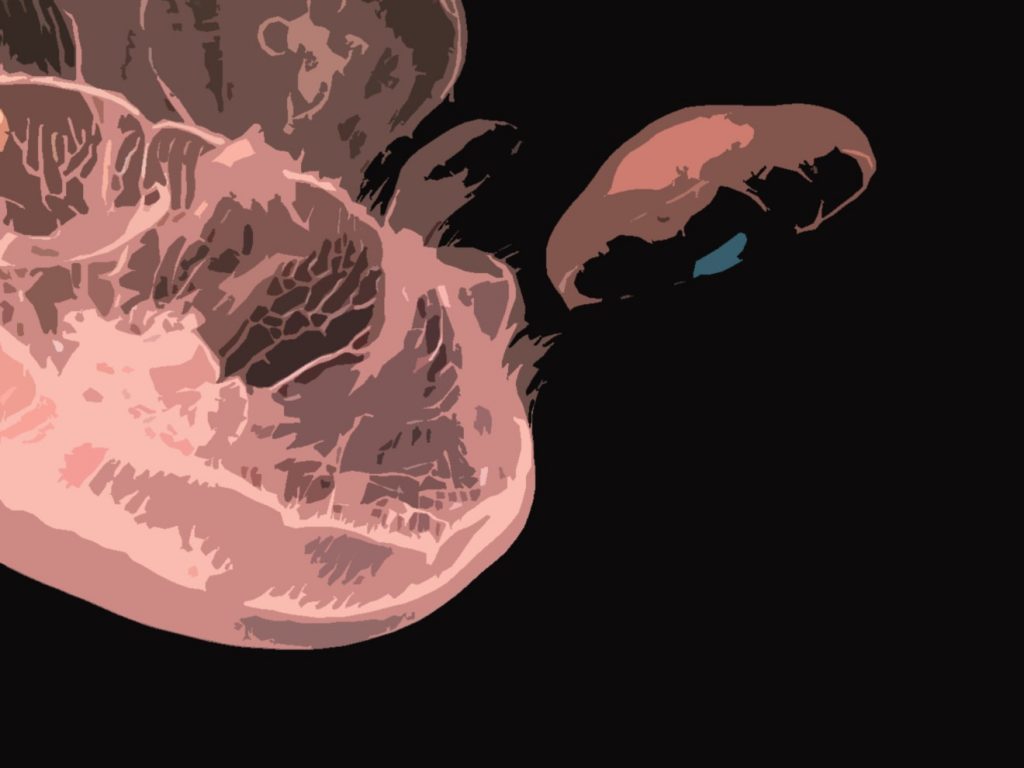

お父さんが眠ってしまってから、私は夜中の森へ出かけた。さわさわという音は森に近づくにつれて次第にざわざわに変わった。知らない生き物が笛のような声で鳴いているのを聞いた。土は湿っていて柔らかく私が歩いても森の中に足音が立つことはなかった。森の奥へ潜っていくにつれてざわざわという音は海岸の波にも似たような音に変わった。いっそう深い場所までたどり着くとそこにはひと際太く大きな老木があり、髪の長い女の子がひとり、その老木の幹に背中をもたれて座っているのを見つけた。彼女の周りにはぼんやりと光るピンク色をしたもの幾つか浮かんでいて、それはくらげだった。森の葉がこすれ合うと海の波音に似ていた。彼女は銀色の大きな水筒を抱きかかえるように持ってそこに座っていた。森の奥には髪の長い女の子がひとりいてピンク色をしたくらげがぷかぷか漂ってた。

ぼんやりと光るピンク色のくらげたちは少女の周りを浮かんで、何をするでもなかった。「こっちに来るといい」と、少女は言い、私は言われたとおりにした。「わたしはここでくらげを育てている」少女は抑揚の少ない、けれど一言一言を確かめるような喋り方で私に話した。一匹のくらげが私たちの傍まで来た。ぼんやりとピンク色に光るくらげの身体は半分透き通っており、身体の中には何かが流れていた。彼女は抱えていた水筒の蓋を開けくらげの身体に掛けた。水を掛けられたくらげは一瞬小さく身体を震わせると、またふわふわと辺りを漂い始めた。水をあげると育つの?と私は彼女に尋ねた。「水をあげると育つ」彼女は短く答えた。水筒の側面を彼女が爪で叩くと、かつん、という小さな音が鳴った。音に誘われたのか一匹のちいさなくらげが来た。おそらく子どもだろう。ピンポン玉程度の大きさしかなく本当に小さかったが他の大人のくらげたちと同じようにぼんやり光っていた。「これをあなたにあげる」と彼女は私に言った。「面倒を見るのは、あまり難しくない」水をあげれば育つ。と私は確認した。「そう。水をあげると育つ」彼女は繰り返して言う。小さなくらげは理解をしているのか、ふわふわと私の手元へ近づく。触ると柔らかくひんやりとしていた。森の葉がこすれ合うと海の波音に似ていた。「くらげはなにかの役にたつかもしれない」彼女は小さく言い、それから「役に立たないかもしれない」とも言った。森の奥にはくらげがたくさんいる。

風が吹いているので、遠くの森からさわさわ音が聞こえる。曇っていて月も星も見えず、窓の外に見える夜はぼうっと暗くて深い。ピンポン玉ほどのちいさなくらげが一匹、私の部屋を漂う。くらげの森にはあれ以来一度も行っていないし、行ったところで彼女に会うことも恐らくない気がする。ちいさなくらげはピンク色にぼんやり光っていて何をするでもない。私はノートに絵を描く。学校のノートの端にシャープペンシルを使って、くらげと遊ぶ髪の長い女の子の絵を描く。手元には水の入ったコップがひとつ置かれている。お父さんが部屋に来るとノートは机のいちばん奥へと隠す。お父さんが来るときにはくらげもどこかに隠れる。遠くの森からさわさわ音が聞こえる。お父さんが部屋から出ていくとコップの水を私はくらげに掛ける。私もここでくらげを育てている。くらげはぼんやり。静かなピンク色の光を今日も放っている。くらげは何かの役に立ちかもしれない。役に立たないかもしれない。