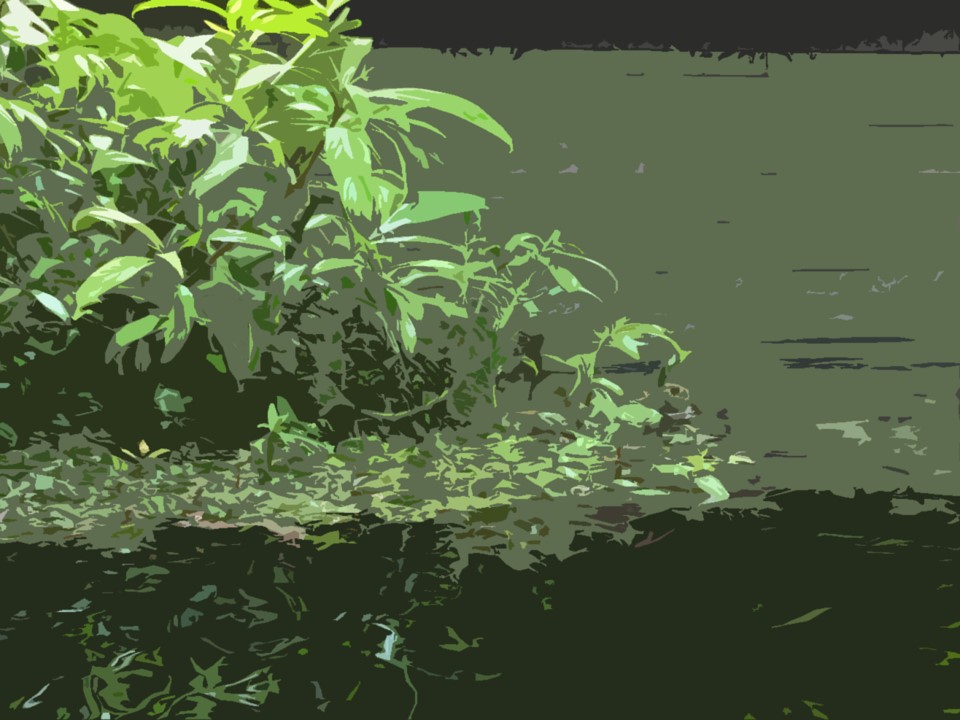

銀のカプセルの中でわたしは目を覚ました。カプセルの外に出るとそこは森だった。湿った土の上に降り立って少しの距離を歩くと、わたしはイグアナに出会った。イグアナは二本の足で立って歩いており、わたしと同じぐらいの背丈で、人間の言葉を扱うことができた。服は着ていなかったが背中には大きなリュックをひとつ背負っていた。「森の出口に小屋があるのですが」長く細く先の割れた舌をチロチロと動かしながら、「そこにあなたを案内するのがボクの役割です」と、掠れた小さな声で、イグアナは喋った。

「もうこの世界に人間はいません」木の枝や蔦をかき分けて歩きながら、イグアナはわたしにそう教えてくれた。「正確にはあなたが居て、あともうひとりだけ居て、他にはもういません。戦争をしてみんないなくなった。ボクはあなたを、そのもうひとりに会わせる。消えてしまった人間たちにそれをお願いされた」そしてその他にも、火の起こし方とか、ナイフの使い方、食料になる小動物の捉え方や、毒のある木の実の見分け方など、わたしはイグアナからさまざまなことを学んだ。

わたしとイグアナが森の出口にたどり着いたのは歩きはじめてから四日と半日が過ぎた頃だった。そこには金属製の丸い小屋があった。小屋の中にはイグアナが言っていたように人間の男が暮らしていた。「俺は君のことをずっと待っていたんだ」男はそう言ってわたしのことをとても歓迎した。「俺と君は、この世界に残った、最後の人間なんだ。最後の男と女だ。ほかの人間はみんな死んでしまったけど、俺と君との子どもがたくさん生まれたなら、人間はふたたび数を増やせるんだ。俺たちはずっと昔に、そのために作られ、あの銀色のカプセルの中で何百年ものあいだ眠っていたんだよ」

翌日。男はイグアナを殺した。イグアナの胸を猟銃で三度撃った。「だって俺たちは人間なんだから」イグアナを撃った理由についてわたしが尋ねると、男はそう答えた。「人間なんだから、他の生き物のことは、どうしたって良いんだ」わたしは激高して、ナイフを握りしめた。わたしはイグアナを大切な友人だと思っていた。男のことを殺してやろうと思った。けれど殺せなかった。「どうやら俺たちは、人間同士で傷つけ合うことが決してできないらしい。きっと昔の人間たちが俺たちを作った時、そういうふうに設計したんだろう。彼らは戦争で滅んでしまったから、俺たちやその子孫が、同じ間違いを繰り返さないように」ナイフを床に落とし、床に跪いたわたしの姿を見下ろしながら、男は淡々と喋った。その夜。わたしはイグアナの死体を小屋の前の土の中に埋めて埋葬した。

それから何年も。わたしは男とふたりきりで暮らした。けれどわたしたちのあいだに子どもは生まれなかった。なぜなら男が子作りをどんなにせがんだって、わたしはそれを断り続けたからだ。たとえ最後の男だったとしても、あのイグアナを殺した者と肌を合わせることなど、わたしはやりたくなかった。「子どもを作るために俺たちは生まれたんだ」「生まれた理由をまっとうせずに生きていくつもりなのか?」「君の気まぐれで人間が滅ぼうとしてるんだぞ!」男はこのように、性交渉に応じようとしないわたしをさんざん罵倒したが、わたしが男を殺せなかったように、男もまた、わたしを力ずくで犯したり傷つけたりすることはできない様子だった。

更に数年経った。男は死んでしまった。毒のある木の実を食べたせいだった。その木の実に毒があることをわたしは知っていた。なぜなら目覚めたばかりの頃、森の中を歩きながら、あのイグアナに教えてもらったからだ。男はイグアナに教わらなかったのだろうか。それともイグアナのいうことには、最初から聞く耳を持たなかったのだろうか。今となっては確かめる手段はなく、わたしは本当に最後の人間になった。

更に月日が過ぎた。わたしはお腹を満たすために最低限必要なだけの小動物を狩り、たまに木の実を摂り、今やわたしだけの寝床となった金属製の丸い小屋で眠った。それほど寂しいと感じることはなかった。なぜなら森には鹿やフクロウがいたし、湿地に行けば、人間たちが戦争をはじめるよりも前からそこでくらしている、年老いたワニたちと話すことができたからだ。彼らはあのイグアナと違って人間の言葉を喋ることはなく、それぞれの種族ごとに異なる言語を持っていたのだけど、わたしには幸い、そのひとつ学ぶのに充分な余暇があった。

そんな暮らしの中でひとつだけ心に引っかっていたのは、やはり子孫を残せなかったことだ。イグアナを殺したあの男を拒絶したこと自体に後悔はないのだけど、それでも結果的にわたしは、わたしを生み出した人々の期待を裏切ってしまった。もう決して、私の身体から、新しい命が生まれることはない。今夜食べるための野ウサギをナイフで仕留めながら、わたしは考える。生まれた理由を反故にしたわたしは、本当にこうして、生きて良いのだろうか?

ある朝。いつものように銀色の小屋の中で目を覚ましたわたしは、天窓から差し込む朝陽によってベッドの上に作られる陽だまりの形が、普段と少し違っていることに気づいた。小屋の外に出るとそこには、昨日まではなかったはずの、天をつくような大樹の姿があった。それはちょうど、もう何十年も前にわたしが、あのイグアナの死体を埋めた場所だった。大樹の周りには無数の鳥や虫や動物たちがいた。生き物たちは、とつぜん現れたこの大樹に対して、畏れを抱いているようでも見えたし、祈りを捧げているかのようにも見えた。

「ごめんなさい」と、大樹を見上げながらわたしは呟いた。自分を作り出した、顔も知らない人間たちに向けて、謝罪の言葉をわたしは口にした。そしてこれは、わたしから彼らに向ける最後の謝罪になる。わたしの命の残り時間はそれほど長くはなく、そのあとこの身体は土になるだろう。そしてイグアナの死体が大樹を生んだように、土になったわたしも、あたらしい命をきっと生み出すはずだ。わたしを作り出したあなたたちが、望んだ形の命ではないかもしれないけど。わたしはそれを、なかなか悪くないなと、今は思っている。