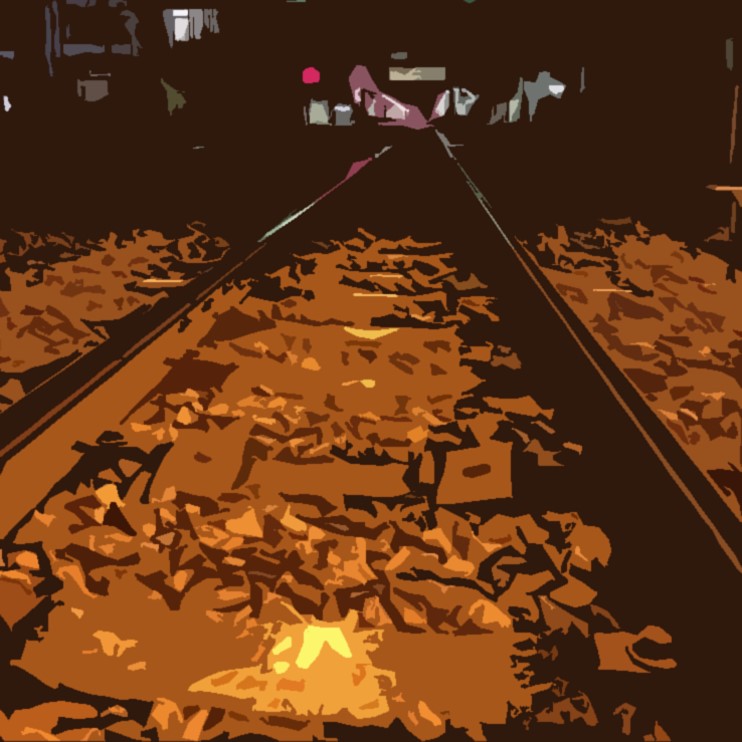

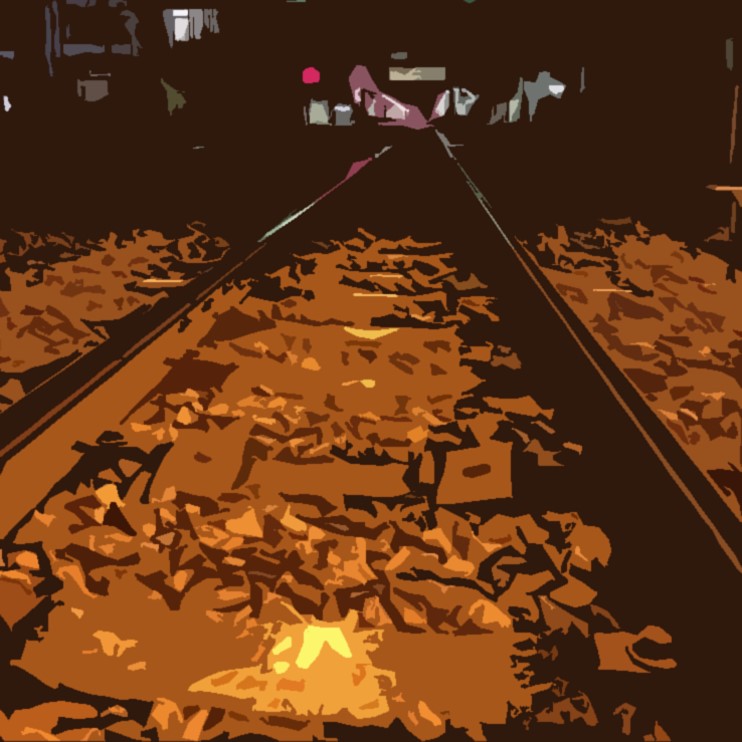

赤銅の町はいつも重たく暗く曇っている。街の中心には歯車で動く巨大な時計塔がありそこの内部に私は暮らしている。時計塔の時計は音を立てずに時間を刻んでいる。町の中には石炭の身体をした真っ黒で顔のないひとたちが行き交う。彼らには顔がないので話し掛けても何も答えない。ものに触れても銅の地面を踏んで歩いても物音ひとつ聞こえることはない。石炭ではなくヒトの姿をしているものは私だけしかいない。銅板を張り合わせて作った電車が線路の上を走るが、電車は街の外周をぐるぐる回っているだけだし駅もないから停まることはなく乗り込むこともできない。電車の車輪が線路を辿り、ガタンガタンと走り続ける音が止まることなく響き続けていて、それがこの町の中で聞こえるたったひとつの音だ。

この赤銅の町に来るより前のことについて、うっすらとだが私は覚えている。石炭の身体をした顔のないひとばかりが暮らす赤銅の町ではなく、普通のヒトが住む都会の中で私は暮らしていた。仕事はあまり好きではなかったけど、嫌いなばかりでもなかった。何の職業だったかは思い出すことが出来ない。恋人も居り、休日毎に一緒に出掛けていた。顔は覚えていないし、付き合い始めたきっかけも忘れてしまったけど、声は覚えている。車の中で歌を謡うことが好きな男だったということもちゃんと覚えている。私たちはよく一緒に歌を謡った。しかしある朝いつものように起きると、私はそれまで自分が暮らしていたワンルームマンションの小さな部屋ではなく、赤銅の町の時計台の内部に居た。

私は時計塔のてっぺんに腰掛け、赤銅の町を見おろしながらひとりで歌を謡った。ヒトの町で暮らしていた頃、恋人の車の中で謡っていたのと同じようにして謡った。この町ではどの住民も顔がないので声を発しないし、何かに触れても歩いても物音ひとつ立てない。時計台の歯車が回転しても何も聞こえないので、私が歌を謡ったところで私の喉は音を鳴らさない。響いているのは街の外周をぐるぐる回る電車の音ばかりだ。それでも歌を謡っていなかったら、私は私がヒトの町で暮らしていた頃のことを、そのうちすべて忘れてしまいそうで、それが恐ろしいのだ。現に私はかつての自分の仕事も、恋人の顔とか名前なども、思い出すことが出来ない。

いつの頃からか私が歌を謡っていると、ひとりの男が時計台の階段を登ってやって来るようになった。男の身体はやはり石炭で顔も表情もなく、音を発することがなかった。けれど私が鳴らない喉で歌を謡うと必ずやって来て、謡い終るとどこかに去って行った。私は彼を少し気に入ったので、彼の顔に指先で触れ、スマイルマークを掘った。他の石炭たちと彼とを見分けるためだ。石炭で出来た顔はとても柔らかく彼は簡単に笑った顔になった。彼が来るようになってからというもの、私は前にも増して昔のことを思い出せなくなった。歌を謡っても記憶はなくなり続けて、家族のことや自分の名前も思い出せなくなった。覚えていたのは恋人が居たことぐらいだ。けれど私は謡うのをやめなかった。この赤銅の町の中で、私のことを訪ねて来てくれるのはスマイルマークの彼だけだったからだ。

ある朝起きると、私はついに恋人の声まで忘れてしまっていた。銅板で出来た停まらない電車が町の東側から南側へと大きく曲がって移動していく音だけが聞こえた。私はとても悲しくなったので時計塔のてっぺんに登って歌を謡い始めた。スマイルマークの彼に慰めてほしいと考えたからだ。けれど歌を謡っても彼がやって来ることはなく止まらない電車の音が南から西へと移動していくだけだった。私が失念し謡うのをやめると、電車の音が町の北側で突然静止した。電車の音が聞こえなくなるなんていうことは私がここにやって来てからというもの一度もなかったので嫌な予感がした。私は時計台の階段を降ると音が止まった北の方へと急いで走って向かった。走ると足元から銅を蹴る音が響いた。線路へたどり着くと電車は止まっており、そしてその傍には石炭で出来た男がひとり砕けて壊れていた。頭部も転がり半分割れていたが、スマイルマークの一部が残っていたのでそれが彼だと分かった。

私は泣かなかったが、彼が死んでしまったのは私のせいだと思った。きっと私がここに来るより前のことをすべて忘れたせいだ。私は彼の破片を集めて、人形を作った。彼の身体は石炭なのでとても柔らかく、顔にスマイルマークを掘った時と同じように簡単に形を整えることが出来た。雪だるまほどの人形を三つ、四つと作った。出来上がった人形たちは間もなく動きだし私の周りを囲った。小さな彼らが銅の地面を踏んで歩くと辺りには足音が響いた。