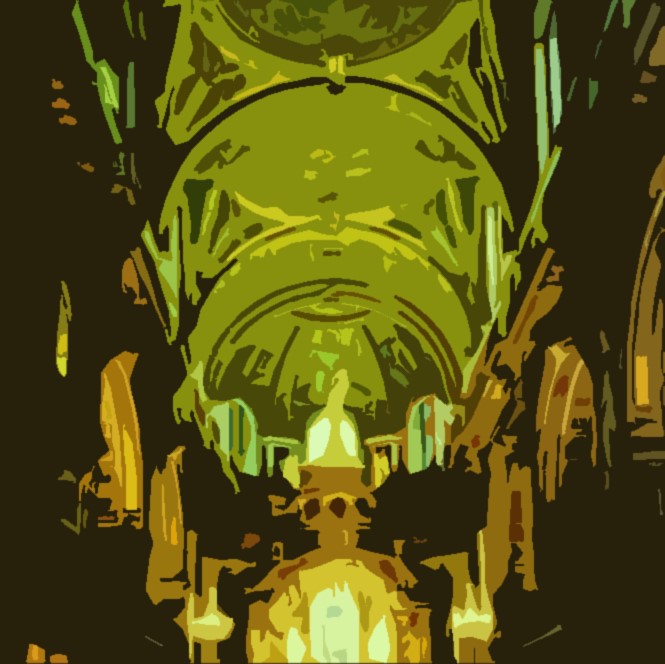

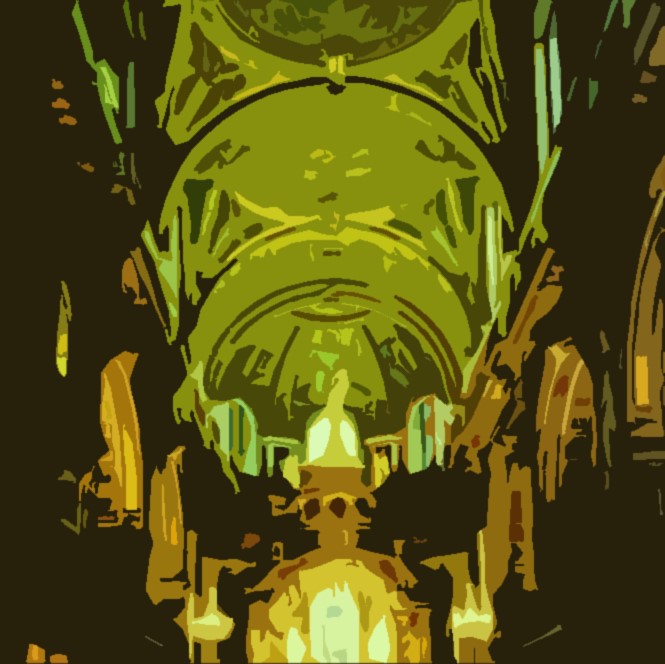

神さまの王国があった。神さまの王国は小さな国家だった。神さまの王国では誰もが白い衣装を着ていた。神さまの王国では国民のみんなが神さまを信仰していた。神さまの王国は涼しい高台にあったが淡く柔らかい日差しが常に降り注いでいた。神さまの王国はとても繁栄していた。小さな国家だったが大きな力があった。強い力を持った軍隊を擁していたからだ。兵士たちは誰ひとりとして死ぬことを恐れなかった。神さまの王国では、戦死した国民は楽園で生まれ変わることが出来るということになっており、それはとても名誉で幸せなことだと言われていた。白い衣装を着た国民たちは日曜日になるとひとり残らず国の中心にある教会のパイプオルガンの前に集まり、讃美歌を謡い感謝と祈りを捧げた。パイプオルガンは半永久的に止まることのない歯車で動いており昼も夜も止むことなく音楽を国に鳴らし続けていた。歯車で動くパイプオルガンは神さまの奇跡と王国の力を象徴していた。神さまの王国があった。小さいが強い力を持った王国だった。

何百年かが過ぎた。何百年かの間に、神さまの王国はすっかり滅んでしまった。神さまの王国はとても強い力を持っていたが何百年かの間に少しづつ衰えいつしか滅んでいった。国が衰えていくにつれて国民の信仰心も徐々に失われていき、終わりの頃には神さまの奇跡など誰も信じなかった。かつて町だった場所は見る影もなく荒れ果て、建物はひび割れて廃墟と化してしまった。半永久的に止まることのない歯車を持った教会のパイプオルガンは国が滅びた跡でも音楽を鳴らし続けていたが、何百年も手入れされることなく動き続けていたのでやがては錆びつき音は鳴らなくなった。しかし音が鳴らなくなった後もパイプオルガンの奥の奥の部分で半永久的に止まることのない歯車は依然として回り動き続けていた。王国が滅びてから更に百年過ぎた。教会の中にはひとっこひとり居らず、歯車の回る音だけが小さく小さくカタカタと響き続けた。

更に二百年が過ぎた。高台には数百年前と変わらず淡く柔らかい日差しが常に降り注いでいた。そこが以前、神さまの王国と呼ばれていたことなど覚えているひとはこの世にひとりもいない。かつて教会だった場所の壁はほとんどが崩れ落ちた。パイプオルガンは、もうそれがパイプオルガンだとは分からないほどに錆びつき、植物の蔦に覆われて日差しにさらされていた。歯車は誰にも知られずカタカタ回り続けた。ある寒い夜のことだった。ひと組の男女がかつて教会だった場所を訪れ、錆びついたパイプオルガンの陰に、木で編まれた小さな籠をそっと置いてその場を立ち去って行った。木の籠の中には藁が敷かれておりその中にはひとりの赤ん坊がすやすや眠っていた。男女は赤ん坊を捨てて行ったのだった。赤ん坊の他にはひとっこひとり居らず、歯車の回る音だけが小さく小さくカタカタと響き続けていた。

翌日、嵐が来た。そこがかつて神さまの王国と呼ばれていたことなど覚えているひとはこの世にひとりもいない。雨の音と風の音は、小さく小さく歯車の回るカタカタと言う音を藻屑のように掻き消して空を劈いたが歯車はそれでもカタカタ回り続けた。木で編まれた籠の中ごと置き去りにされた赤ん坊は危険を感じ力いっぱい泣き叫んだが雷の音に遮られその声は誰にも届くことがなかった。半永久的に止まることのない歯車はカタカタと動いていた。誰もから忘れられて、錆びついたパイプオルガンの暗い暗い奥底でカタカタカタカタカタカタと静かに動いていた。

ひとりの男が居た。男は旅人だった。男は長い髭を蓄え皮のマントと帽子を身に着けていた。痩せた男だった。男の眉間には深く険しい皺が刻まれていた。男は戦争で妻と子どもを失いそれから旅人になった。男は世界中を旅して彷徨い歩きやがて高台にたどり着いた。高台には誰もひとが居らず高台には嵐が来ていた。鞄の中にはもう食料がなく此処で死ぬのも悪くないと思い男は座り込んだ。そして目を閉じかけたその時、男は音を聴いた。音は音楽だった。力強く美しい音色だった。男は立ち上がり音楽の鳴る方へと走った。音を鳴らしていたのは、すっかり錆びつき植物の蔦が這った、今にも朽ちはてそうなパイプオルガンだった。パイプオルガンの陰に男は木で編まれた籠を見つけた。木の籠の中には赤ん坊の姿があり、男はその小さな身体を両手で抱き上げた。

更に百年が過ぎた頃かつて教会があったその場所は緑の森になった。

パイプオルガンは影も形もなく、なのであの歯車も今はどこにもない。