「もしよかったらこのお店で一緒に働こうよ。そんでずぅっとこの街に住んでよ」と酒場の店主からカウンター越しに言われたときアイは戸惑った。アイがこの街に来てからもう十日も経つし数日後にはまた海に出ることになるだろうと思っていたからだ。「それにこの街はけっこういいところだよ」と店主は続ける。「城下町みたいに華やかじゃないけどみんなおおらかで適度に無関心で他所から来たひとも暮らしやすいと思う。あたしだってここに来てからまだ五年も経っていないんだよ。それに毎年秋になると流星群が見える。花火のような星々が鈴のように鳴りながら空を滑り落ちてきてすごく綺麗なんだ。あれを見ないで居なくなっちゃうなんてさァなかなか勿体ないよ。だからこれからもこの街にいようよ」――酒場を出るとアイは東向きに歩き港へと向かった。夜明けが近く進行方向の空が白んでいる。アイの住まいは港に滞在している巨大なくじらの背中のうえにある。

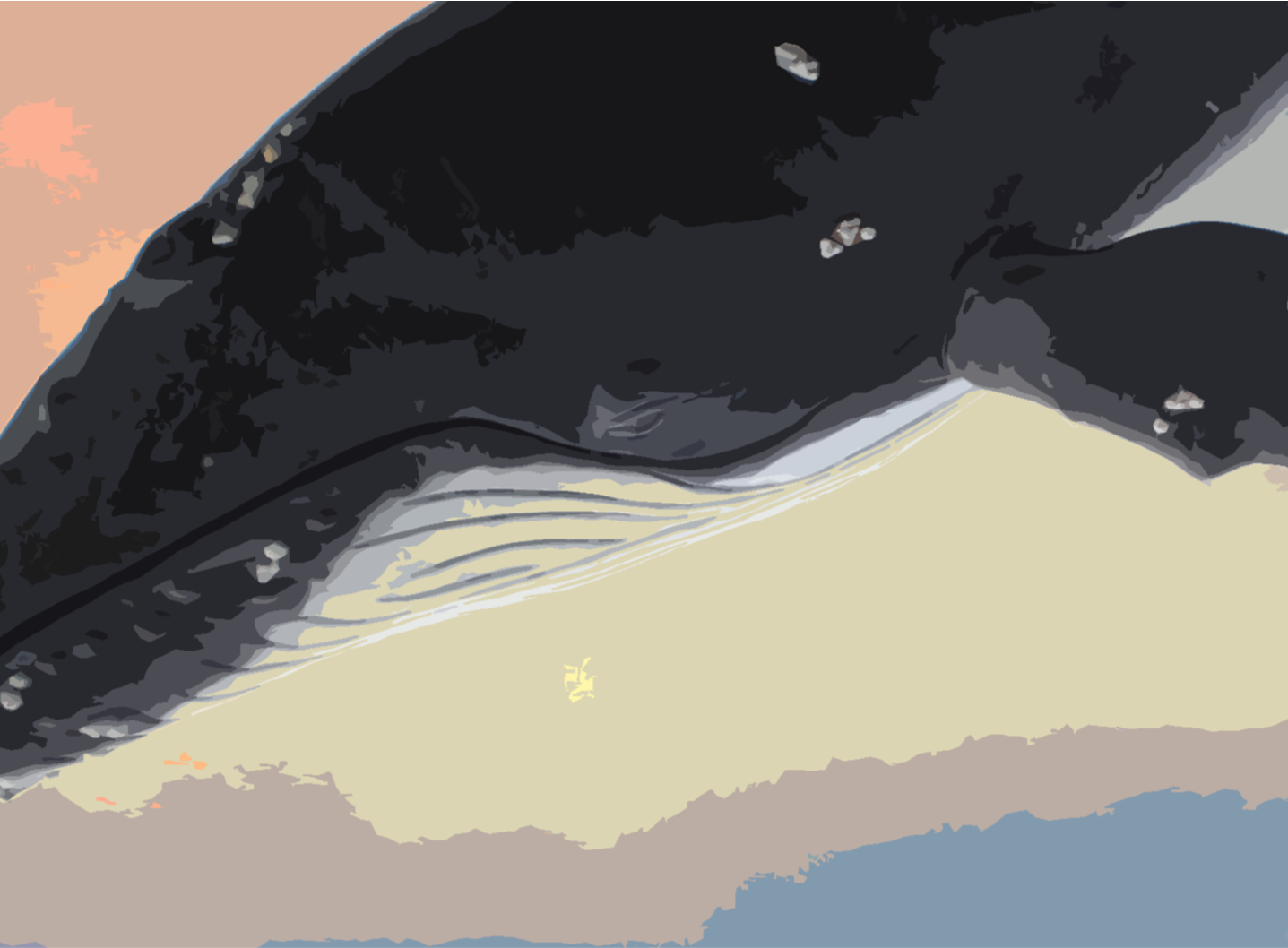

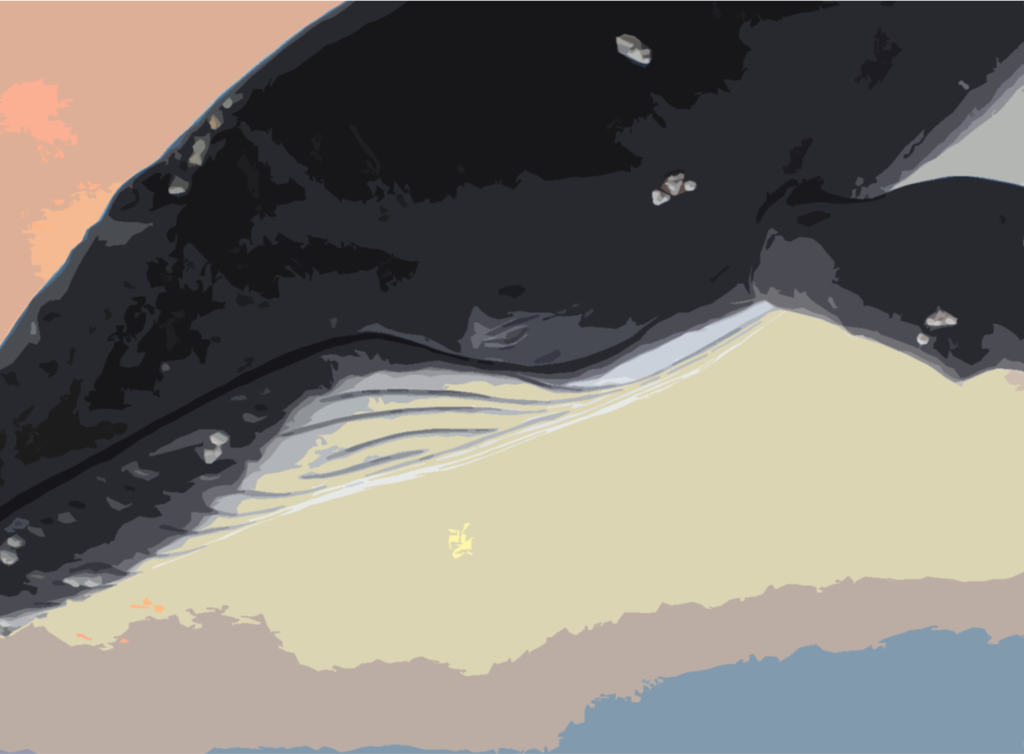

むかしむかしから南の海には一頭の大きなくじらがいた。そのくじらは過去にこの世を生きたどのくじらよりも大きな身体をしていた。島のようだった。そしてそのくじらは潜水することなく常に界面に背中を浮かべていた。だからいつしかそのくじらの背中には人々があつまり街を形作った。自分の背中で暮らす人間たちのことをくじらは気に入っていた。人間たちもまたくじらのことを大切にしていた。くじらは人間の言葉を喋れなかったが何を言っているかは理解できていた。ときおりくじらが頭の噴気孔から水を噴き上げると空には雲ができてあたりに雨が降った。雨が止むと決まって大きな虹がかかるのだった。虹を見て喜ぶひとびとのすがたもくじらは好きだった。

だがそんなくじらも生き物である。どんなに巨大で長寿であるとはいえ生き物である以上は心臓が脈打てる回数には上限があり永遠には生きられないのである。くじらの背中には何代にも渡ってくじらの体調だけを専門に診る獣医の一族が暮らしていた。その末裔であるひとりの獣医が「このくじらの寿命は残念ながらそれほど長くない。おそらく二十年後ぐらいに死んでしまうだろう」と発表したのが今から十年前だ。もちろん当のくじら自身もその発表を聞いて理解した。自分の命が残り僅かと知りくじらは少しさみしい気持ちになったがもう充分に長く生きたので仕方がないと思った。良い生涯だと思った。だがそれよりもくじらが心配したのは自分の背中に住む人間たちのことだ。自分が死んだあと人間たちが行き場をなくさないようにしたいとくじらは考えた。それぞれが次の居場所を見つけて自分の死後も幸せな生活を送れるようにしたいとくじらは考えた。

それからというものくじらは長い長いあいだ住み慣れた南の海を離れた。七つの海を巡る長い旅に出た。背中に暮らす人間ひとりひとりを新たな居場所に送り届けるための旅だ。くじらは行く先々の島や港を訪れては一定期間滞在した。背中に暮らす人間たちはそこで次なる人生を探した。ある者は小さな漁村で「健やかなる時も病める時も慈しみたい伴侶を見つけました」と言ってくじらの背中を降りた。またある者は「都会でビッグな夢を掴みたい」と言ってくじらに別れを告げた。くじらの余命をつきとめた獣医は最後のひとりになるまで残るつもりでいたが学園都市に滞在した際にオファーを受けて生物学者になった。そのようにしてひとりまたひとりと人間たちはくじらの背中を降りた。そしてくじらが旅に出てから十年が経った今。その背中に住んでいるのはアイひとりになった。

アイはくじらの背中の上で生まれた。アイはくじらの背中の上で育った。だから自分はずっとじらの背中の上で暮らすのだろうとアイは思っていた。十年前にくじらが旅を始めるまでは他の場所で生きることなんか考えたことはなかった。旅を始めてからもうまく考えることはできていなかった。伴侶を見つけたり夢を抱いたりしてくじらの背中を降りていく人びとの姿をこの十年間でたくさん見送ったが自分がいつかそうすることはイメージできなかった。そのうちに最後のひとりになった。だからといって遠くない未来にやってくるくじらの死に立ち会うイメージができるわけでもない。「あのさ、今日、ずっとこの街にいてよって誘われたんだけど」とくじらの耳元でアイは呟いた。「どっちかっていえば嬉しかったんだけど、でも、だからといってあなたの背中を降りたことをいつか後悔しないって自信は持てないの。どうしたもんかなあ」――くじらの寿命は残り十年ほどだ。これは気が遠くなるほど長い時間を生きてきたくじらにとってすごく短い時間だ。だからくじらの心と身体はもうずいぶんと死に近いところにあり耳もはっきりとは聞こえていなかった。アイが自分に投げかける言葉もすべてをはっきりと聞き取ることができない。

もっともくじらはアイのゆくすえをそれほど心配だとは思っていなかった。自分の背中に最後まで残ったアイのことを過去に自分の背中に住んでいた他の人間たちと同じように心配することはなかった。なぜならこのアイという人間は新しい島や街を訪ねるとそこで出会った綺麗なものや楽しい出来事について必ずくじらに話して聞かせるからだ。くじらが水を噴きあげて虹をかけたなら何度でもそれを見て笑顔になるからだ。なかなか陸地が見つからず何十日も海上を漂ったときだって空を見上げれば美しい雲を見つけることができるからだ。――くじらは考える。かつて伴侶を見つけてくじらの背中を降りた人間が言ったように健やかなる時も病める時も慈しむことが愛なのだとしたら、アイは自分の人生を愛せる人間なのだと。――やがて朝日が昇った。アイがそれは見て「きれいだねえ」と言った。

さらに十年過ぎた。くじらの旅はついに終りを迎えた。最後にたどりついたその場所はくじらがこれまでに目にしたどこよりも美しいところだった。まるで世界中のすべての虹が一箇所に集まったかのような美しいところだった。七色の暖かい光のなかでくじらは静かに目を閉じると瞑り長い眠りについた。そのとき背中に住んでいる人間がいたのか、いなかったのかは、誰にもわからない。

あとがき

美しいものというのは、きっとどこにでもあって、それを見つけることが出来るのなら、必ずしも行き先を決めて歩く必要はないのかもしれません。どうかこれからも良い旅路を。

2025/07/18/辺川銀