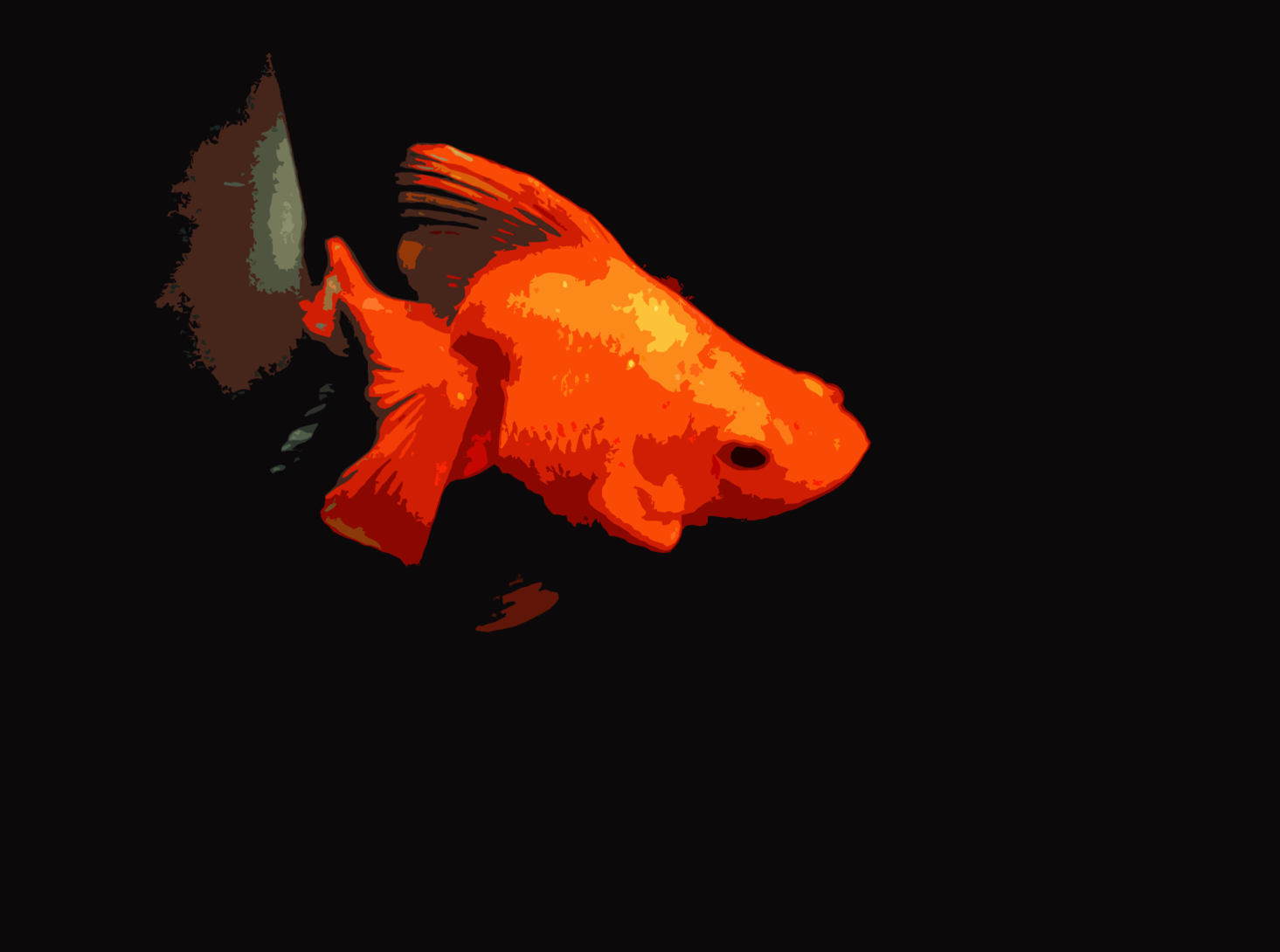

金魚がいる。金魚が一匹いる。朱い身体の金魚だ。尾ひれの長い金魚だ。その金魚は宙に浮かんでいる。水の中ではなく宙に浮かんでいる。口をかぷかぷ動かしながら宙に浮かんでいる。さながら宙を泳ぐようにしてぷかぷか浮かんでいる。いまの時間は午前の三時をすこし過ぎたところで、私は眠れずベッドのうえにあぐらをかいて煙草をくゆらせていて、宙をゆったり漂う金魚は私が吐いた煙のなかをつうと通り過ぎて、箪笥のうえには水で満たした金魚鉢があるけどその中を泳ぐものの姿はなくて。もちろん私はいま目の前で起きていることがおかしなことだと頭で理解している。金魚は本来なら水の中を泳いでいるべきもので宙に浮いたりするべきものではないと私は分かっている。にもかかわらず金魚が宙に浮かぶ様子など目にしてしまうのはどうしてだろうと私は考える。昼間に行った心療内科であたらしく処方された薬が私の脳とか身体にあまり合っておらずそのせいで幻覚を見ているのかもしれないと私は推測する。

私はセックスする。たくさんする。仕事でもプライベートでもする。知ってる人とも知らない人ともする。ビッチ。ヤリマン。アバズレ。売女。そういうふうに批難されることもあるのだけど愛の供給源は多ければ多いほど良いと私は思っている。愛の供給源がひとつしかないことがどれだけ危機的な状態かをを知っているからだ。愛の供給源がひとつしかないとそのひとつが機能不全を起こした場合ご飯を何日も食べさせてもらえなかったり寒い冬でも家の中に入れてもらえなかったりするおそれがあるのだと私は経験から知っているからだ。愛の供給源をたくさん持っていればそのうちの一人や二人からもしも嫌われても飢えたり凍えたりすることを心配しなくても暮らしていけるからだ。なので私はたくさんの人から好かれていないと怖い。たくさんのひとから愛されないと怖い。さいわいなことに私は美しいから愛されるにはセックスするのがいちばん手っ取り早い。ひとりでいると飢えや寒さが脳裏を過ってどうしようもなくなる。

ひとの身体は美味しくない食べ物からでも栄養を得ることが可能だ。それと同じように好きではない相手でも孤独を埋めることは可能だ。だから私は私に愛を供給する人たちを基本的には別に愛していない。「基本手には」とわざわざつけたのは過去に例外がひとりいたからだ。あの男の子も最初はたくさんいる愛の供給源のひとつに過ぎなかった。あの男の子はだけどいつしか私にとって代わりのいない相手になっていた。あの男の子と私はやがて同棲するようになり金魚すくいですくった金魚を飼い始めたりした。あの男の子と一緒にいたときだけ私は他の人に愛されたいと思うことがなかった。飼い始めたとき金魚は二匹いた。二匹にはそれぞれ名前がついていた。一匹は桃という名前だった。一匹は林檎という名前だった。桃と林檎はそっくりな姿形をしていたので私は二匹のことを見分けられなかった。だけどあの男の子は二匹を区別していた。桃のほうが優しい顔をしていて林檎のほうが凛々しい顔をしているとあの男の子は私に説明した。あるいはあの男の子も本当は二匹の区別なんかついておらず私のことをからかっていただけかもしれないが今となっては確かめようがない。

数年あるいは数ヶ月ほどで終わりを迎える愛と、最期のときまで添い遂げるような愛と、普通の愛は果たしてどちらだろう、両者の数をくらべたときにたくさんあるのは果たしてどちらだろう。私のもとにはこれまでにたくさんのひとがやってきて愛を供給したが私のもとから去っていったひともそれだけたくさんいた。去っていくひとのなかには他に好きなひとができただとか自分の気持がわからなくなっただとか去っていく理由をわざわざ説明してくれるひとも少なくなかったが私にとってその様子はどうにも可笑しかった。だって保持する電気を供給しおわった乾電池が捨てられていくように保持する愛を供給しおわった人間が去っていくことはごく普通の事象であるし取り立てて理由を説明するようなことではないと思うからだ。理由を示すべきであるのは最期まで添い遂げてしまうような例外的なケースのほうだと私は考える。なのであの男の子との関係がおしまいになったことにも、それといった理由はとくに存在しなくて、強いていうなら例外たりうる理由がないから終わりになったっていうわけ、これまでにないほどすごく好きだったけど。別れたあと、私はあの男の子と知り合う前の私に戻っていて、のどの乾きをうるおすための水を飲むみたいに、寂しさだとか埋めるためのセックスをたくさんたくさんしている。別れたとき、ふたりで飼っていた二匹の金魚は私がひきとったが、うち一匹はあの男の子がいなくなってから一ヶ月もたたずに死んでしまったから、私は残る一匹の金魚が桃なんだか林檎なんだかを見分けることができない。

金魚がいる。金魚が一匹いる。朱い身体の金魚だ。尾ひれの長い金魚だ。その金魚は水の中ではなく宙に浮かんでいる。その金魚はひらひらと踊ってさながら小さな火だ。その金魚は私が吐いた煙草の煙をかぷかぷ食べている。その金魚は私の目の前をつうと横切って窓ガラスへと向かう。その金魚は、窓ガラスを、そこに何もないみたいに、するりとすり抜ける。その金魚は窓ガラスをすり抜けて部屋の外に出ていく。その金魚はだんだんと部屋から離れていく。その金魚の姿を目で追いかけていると東の空が白んでいることに私は気がついた。その金魚の姿はやがて見えなくなり朝がやってきた。箪笥の上には、水だけで満たされた、金魚がいない金魚鉢が、ひとつ置かれている。いまの時間は午前の五時をすこし過ぎたところで、幻覚の原因となっていたであろう薬の、効き目が切れてきたのか、私の頭はだんだんはっきりしてきて。はっきりしてきた頭で、もう一匹の金魚も、いなくなったのだと、私は思い出した。ベッドを降りて私は立ち上がる。シャワーを浴びようと私は考える。それから軽く食事も取ってしまおう。朝の日差しが部屋を満たしていく。