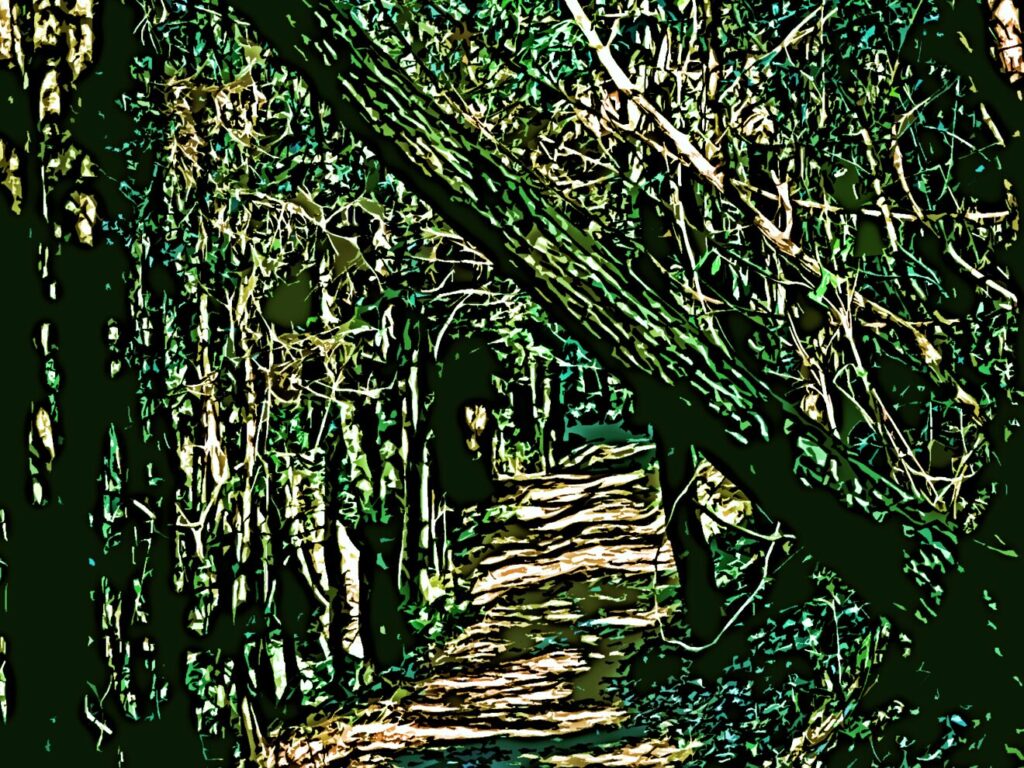

一日に二本だけしかないというバスを下車すると生い茂る木々の緑色の匂いとそれから湿った土の匂いとが空気をいっぱいに満たしていた。乗ってきたバスはガソリンではなく魔法を原動力としているので走り去るときにエンジンの音も立てることはなかった。おれはバス停をあとにして山路を道なりに歩いた。現在時刻はまだ正午前のはずだけれど深い森が日差しの大部分を遮るのであたりは仄暗かった。一時間ほど歩いていくと苔むした小さな小屋におれは到着した。おれはその小屋のドアノブを回した。ドアには鍵はかかっておらずギイと軋んだ音を立てながら開いた。

小屋のなかにはジュンの姿があった。ジュンはこちらに背中を向けていた。右手に絵筆を持ち、イーゼルに固定した画用紙のうえに絵具を乗せていた。ひさしぶり。とおれが声を掛けるとジュンは振り向いて「やあ、ひさしぶり。待っていたよ」と歯を見せて笑った。儲かっているかい? とおれが尋ねると「あんまりだねぇ」とジュンは笑顔をたたえたままで応えた。数年ぶりに会うジュンはおれの記憶にあるよりもずいぶん痩せていた。無精髭を生やしており頬はこけていた。ちゃんと栄養のあるものをとっているのだろうか。眠れているのだろうか。ジュンが手に持っているのは普通の絵筆だった。魔法の絵筆ではなかった。

――

『魔法』と呼ばれるテクノロジーが誕生してから十余年が経った。魔法のおかげでバスはガソリンがなくても走るようになったし、火とか電気を使わなくても温かい料理を作れるようになった。電気がなくても電波がなくてもスマートフォンやインターネットが使える。一方で産業革命期に機械式織機が手織職人の働き方を大きく変容させたように新たな技術の台頭がひとびとの働き方に影響をおよぼすというのは大昔から繰り返されてきた世の常であり魔法も例外ではなかった。魔法の登場はいろいろな職業を大きく変容させた。そのなかにはおれたちのような『画家』も含まれる。とくに象徴的なのが『魔法の絵筆』と『魔法の色眼鏡』というふたつの道具が普及したことだ。

魔法の絵筆は穂先を額に軽く当てて「こんな絵を描きたい」を三分ほどイメージすればそのとおりの絵を自動的に描いてくれる道具だ。脳内のイメージを絵筆が直接読み取ってそのとおりに描いてくれる仕組みだ。特筆すべきはその早さでありひとたびイメージを読みとってしまえば描きあがるまでに十分かからない。

魔法の色眼鏡には見たものの時価を映す魔法が込められている。必ずしも映ったとおりの値段で売り買いされるわけではないのだけど絵画作品から生鮮食品にいたるまでさまざまな場面における値付けの基準として重用されている。

こうした魔法の道具が登場したことで「絵筆や絵具を自分の手や目でうまく扱える」という画家という仕事をするうえで必須のものとはみなされなくなった。そのかわりに「魔法の絵筆や魔法の色眼鏡の性質を理解したうえで、いかに高値がつく作品を、あるいは顧客の予算に即した作品を、いかに早く、いかにたくさんイメージできるか」といったことが重んじられるようになった。そして市場競争と無縁でいられない以上、同業者が魔法を使うのなら自分だけ使わないというわけにはいかない。おれもそうしている。

――

そんな時代にあっても今おれの目の前にいるジュンという旧友は魔法の込められていない普通の絵筆で絵を生み出そうとしている。おれはジュンの背中越しにその過程を眺める。描かれているのは巨木だ。この山のどこかにある木かもしれない。鱗状の樹皮や地面をうねるように掴む太い根は大蛇を思わせる。いまにも画用紙を飛び出して牙をむいてきそうな迫力さえたたえている。見続けていると画用紙と現実との境界線がスッと消えてしまいそうな生々しさがある。山に息づく森そのものを絵という形におさめたかのようだ。思わず魅入られる。万人受けする作品ではないかもしれないが傑作だと思う。――にもかかわらずジュンは「儲かっている」画家ではないのである。

これを描きあげるのにだいたいどれくらいかかる? とおれはジュンに尋ねる。「そうだねえ二ヶ月ぐらいかなあ。もっとかかるかも」とジュンは応えながら絵筆で絵具を拾う。おれは懐から魔法の色眼鏡を取り出して、それを通してもういちど絵に目をやる。なるほど。まだ制作途中であるにもかかわらず、おれがふだんの仕事で描くような作品の百倍近い価格が表示される。だけれどおれはジュンが一枚仕上げるあいだに魔法の絵筆で千枚以上を仕上げられるのだ。ジュンは描く途中で時折手を止める。次にどの色を乗せようかと考えみ「うーん」と小さく唸ったりとかする。嗚呼。魔法の絵筆ならこんな時間のロスは発生しないのに。

やがてジュンは、その場で立ちあがって、うーん、と伸びをした。それから「ちょっと散歩に行くよ。もしよかったら一緒に来ないかい」と、言った。

小屋の外に出た。じめじめとして薄暗い山路をおれはジュンと登った。ジュンは途中、何度も足を止めてはそのへんの木の皮を剥いだり花や葉や苔などを摘んだりしてはリュックのなかに用意していたガラスの小瓶に仕舞っていく。聞けばこういうものから絵具や画用紙を作っているのだという。そんなところから自分でやっているのか? 正気の沙汰ではないと思うと同時にさきほどジュンの絵を見た際に覚えた、森そのものを絵の形におさめたかのようだという感想が正しかったと分かる。おれは思わず尋ねる。ジュン。なんでお前は魔法を使わないんだ。魔法を使えばもっとたくさん作品を作れる。もっと多くのひとに届けられる。もっともっと金だって稼げるし生活も良くなるんだ。見たところ飯だってまともに食えていないだろうそんなに痩せてしまって。ジュン。ジュン。お前ほどの画家が魔法を使わないのはいったいどうしてなんだ。

ジュンは応えなかった。そのときジュンはおれのことを見ていなかったからだ。立ち止まってしゃがみ込み、その双眸は地面に転がる小さな赤い石をじっと捉えていた。「やっと見つけた」とジュンは呟いた。木の葉がこすれる音のようなかすかな声だったがその声が興奮で震えているのがわかった。「ずっと探してたんだこの石、この石からできる赤い絵具がどうしても、あの絵に必要で」その喜びようときたら、さながら誕生日の朝にプレゼントの箱を開けた子どものようだった。もう質問に答えてもらう必要はなかった。

――

翌日の朝。おれはいつものように自分のアトリエに出勤した。デスクの上は今日中に描いて納品するべき絵の要件が書かれた『魔法の伝票』の束が置いてある。おれは伝票の内容を読みながらできるだけ詳細にその絵をイメージする。魔法の絵筆の穂先を額に当ててイメージを読み取らせる。三分ほど経ち読み取りを終えると絵筆は動き出す。十分後には完成するだろう。

おれのアトリエは魔法の絵筆を三本備えており、普段ならば一本目の絵筆が動いているあいだ、二本目、三本目にもイメージを読み取らせて、複数の注文に同時並行で対応していくのだけど、今日はそうせずに、カバンの中から画用紙と赤い絵具、それから魔法の込められていない普通の絵絵筆を取り出す。いずれも昨日、あの森の小屋でジュンにもらったものだ。赤い絵具は水や油をつけなくても絵筆の穂先が通ったあとにスゥッと色を残し、まるで金魚が泳ぐようだった。その赤色で昨日あの石をみつけたときのジュンの笑顔を描いてみようとしたが上手くいかなかった。ああ、もう、だめだ、ずいぶんヘタクソになったな、と思う。こんなのは久しぶりで気づけば広角が自然と上がっていた。

あとがき

今回の話のモデルになってくださった方は、「これまでの道のりを振り返ると、もっと近道できる場面はあったかもしれない。だけど、遠回りした結果としての現在地については、なかなか気に入っている」という旨を話してくださいました。

作品を作ることにしても、人生を歩くことにしても、結果や目標はあくまで動機の一つでしかなく、結局のところ「作っている過程」だとか「歩いている道のり」の楽しさが本質なのかもしれません。

2025/10/13/辺川銀