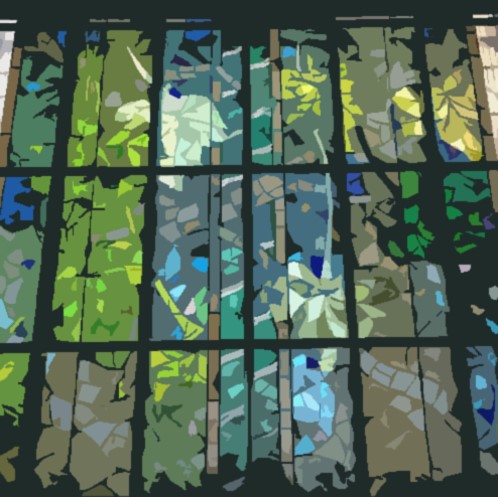

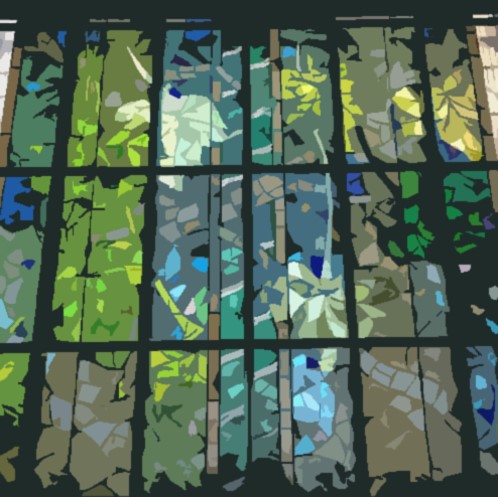

星の夜が来ますよ、と。五歳になる娘の手を引いて週にいちど町の教会で行われるお祈り会に出向くと、藍のローブを被った年寄りのシスターが春の日差しを透かす七色のステンドグラスの前に立ち、ゆっくりとしっかりとした口調で、今週の末には十二年にいちどの星の夜が来ますよ、と、言った。シスターの話を耳にするまで私は星の夜のことなんてすっかり忘れていて、もうそんな時期が来たのかと思った。星の夜が前回やって来たとき私はまだ十七歳だったのだが、今ではもう結婚して可愛い娘も授かり、幸せな生活を送って、もうじき三十歳を迎える。私は自分の左の胸をさすった。

星の夜が訪れる数日前になると、毎回決まって大きな荷物を持った旅人や学者がこの町に現れて宿屋に滞在した。彼らは望遠鏡のレンズを磨いたり分厚い本に書かれた過去の資料を読み漁ったり、或いは町の住民が多く集まる教会へ出向き交流を深めたりなどしながら、来るべき星の夜の観測に向けて備えた。私が前回の星の夜の際に出会った、あの痩せて背が高く丸眼鏡を掛けた男も、そんな観測者たちのうちのひとりだった。彼は都会から来た天文学者だった。年齢は私よりも八つ上だった。彼がこの町に居たのは僅か数日の間だったが、彼の話す天体の深い知識だったり、都会人独特の洗練された物腰だったりとかに、十七歳だった私は強く惹かれてしまった。星の夜を見に来た観測者たちは当然ながら星の夜が過ぎてしばらく経てば町を後にし、自分の根城に帰らなければいけない。けれどあの時の私は、彼から離れたくなかった。

星の夜が訪れる三日も前になると、普段町の住民しか歩かないような教会前の通りは、ひと目でそれと分かる他所からやってきた観測者たちの姿で溢れかえっていた。私は五歳になる娘の手を引いて町の中央にある小高く広い丘の上へと登った。丘の岩肌には暗く深い大穴が幾つも口を開けているのだけど、これらはどれも過去幾度もの星の夜に、落下してきた星たちによって抉られた大穴たちだった。丘の上にもやはり多くの観測者たちが来ており、私には名前も分からない針のような道具を用いて、そこらじゅうに転げている小石のひとつひとつを手に取ってはコツコツ叩いていた。私は自分の左の胸をさすった。

星の夜が訪れる当日には、住民も観測者も誰ひとりとして屋外に出てはいけないというのがこの町の決まりだった。星の夜というのは、なにせ危険だからだ。幾つもの流れ星がこの町の中央にある小高く広い丘の上へと引き寄せられるようにして落下し、それが一晩中続いて、青い焔を上げる。丘の上などに居てはもちろん命を落とすし、町の通りに居たって、飛び散る火の粉でたちまち深い火傷を負うのだと言われていた。だから遠くからわざわざやって来た観測者であっても、当日は宿屋の窓から望遠鏡を構えての観測に留めなければならないというふうに決まっていた。けれど十七歳のあの夜、私はたったひとりで家の外へと出て丘の上へと向かった。星をひとつでも良い、捕まえてこようと、私は考えたのだ。そうすればあの背の高い天文学者も、私に注目して都会に連れて帰ってくれるかもしれない。そう思ったからだ。青い火の粉を蹴散らしながら丘の方へと向かった。青い火の粉は聞いていたのと違い少しも熱くなかった。そうして丘の近くまで来たとき、空の高くから落ちてきたひとつの流れ星が、私の左胸に鋭く突き刺さった。私は叫び声を上げたものの、これも聞いた話とは違って、流れ星にぶつかっても、私は死ななかった。けれどその瞬間を境に、私はあの背の高い天文学者のことを、どうでもいいやと思った。

五歳になる娘を膝の上に座らせ、もうじき三十歳を迎える私は家の窓から星の夜を眺めた。隣に座っている夫も、娘も、星の夜を実際に見るのは初めてだったらしく目を丸く開いてとても興奮していた。私は黙って横で静かに微笑む顔を作って、自分の左の胸をさすった。結局今まで、あの背の高い天文学者にも誰にも、いちども言わなかったし、それどころか私自身忘れていたほどだったが、私の左胸にはあのときの流れ星が今も埋まっている。誰も知らなくても私が忘れようとも、十七歳だったあの時に埋まった流れ星は恐らく、私が死ぬときまで、ここに埋まっている。