いつの頃からかわたしの左手首には小人たちが住まい始めた。小人たちは一ミリにも満たない小さな身体をしていた。人間の形をしていたのであまり可愛くはなかったが憎らしくなるほどでもなかった。彼らはわたしの左手首の上を日々ちょこまかと忙しく動き回りその数を徐々に増やした。やがて彼らはわたしの左手首に虫刺されサイズ程度の小さな家を幾つか建てるようになったが、それも邪魔になるほどの大きさではなかった。彼らがどうして何のためにわたしの左手首なんかに居るのか、わたしは分からなかった。特に害があるわけでもないのでそのまま放っておいた。

保健室の窓から外を眺めると雪が降り始めていた。中学校に居なければいけない時間の大半を私は教室に行かず保健室のベッドの上で過ごした。入学したての一年生の頃から二年生が終わろうとしている今に至るまでずっとそうしてきた。養護の先生は穏やかで優しく保健室はわたしにとって居心地が良かった。けれど同級生のみんなは、中学卒業後の高校進学に向けて既に試行錯誤を始めていた。教室に行かなくてもそういうのは、学校全体の雰囲気から肌で感じ取ることが出来た。教室に出向くのは怖かったが、卒業後のことを考えてもわたしは恐ろしく思った。この保健室に来ることが出来なくなったら、わたしはいったいどこへ行ったら良いっていうんだろう。わたしは出来ればここから出たくなかった。

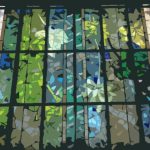

いつの頃からかわたしの左手首に住まい始めた小人たちは、ひとの身体の上に何の断りもなく文明を築き上げ急速な繁栄を続けた。はじめの頃は左手首に虫刺されサイズ程度の小さな家を幾つか建てるぐらいだったのだが、徐々に数を増やしビルや町などを建設するようになった。活動の範囲も左手首から手の甲や二の腕辺りにまで広げて、道路を造り車を走らせ始めた。おかげでわたしの腕は機械のような群青色に覆われたのだけれども、それでもやっぱり邪魔に思うほどではなかったので、そのまま放っておいた。

中学二年の二月も末に差し掛かったある日の朝、私は突然三十九度の高い熱を出し学校に行けなかった。両親はわたしに市販の風邪薬を飲ませるとそれぞれ無言でそのまま仕事に出かけた。なのでわたしはその日一日誰もいない部屋で黙ってひとりで寝込んだ。ふと左腕を見ると小人たちが暮らしていた群青色の都市には、赤い戦車や円盤に乗った侵略者たちがどこからともなく現れ、小人たちがそれまで築き上げたビルや道や家々を次々と踏み潰し破壊し真っ赤な瓦礫に変えた。侵略者たちの攻撃は留まることがなく、群青色だったわたしの左腕はあっという間に真っ赤な色へと染まった。ぼんやりと熱にうなされた頭でその様子を眺めながらわたしは、ああ小人たちは、きっともうみんな駄目なんだろうなと思った。

あくる朝起きると、前日あんなに高かった熱は嘘だったかのようにすっかり下がっていた。左腕を見ると、群青色だった都市はやはりすっかり壊され真っ赤になった瓦礫の山だった侵略者の姿はもうなく、残された小人たちは各々が力を合わせて、見るも無残な姿に砕かれたビルや道や家々などをせっせと修理していた。彼ら自体の数もだいぶ減ってしまった様子だったが、でも彼らはまだ、少しも駄目ではなかった。わたしはその日も普段通り、本来定められた登校時間よりも少し遅れた時間に、けれどいつもより更にゆっくり、重たい足取りで以て、寒い通学路を歩き中学校へと向かった。下駄箱で外履きを上履きに履き替え、それからどちらの方向に行こうか、数秒立ち止まった。