午前三時。雨の娘が泣く。生後七ヶ月の娘は空気を切り裂くような声で以てもう一時間以上も夜泣きを続けている。雨はそんな娘をついさきほどまで抱いてあやしていたのだが今は疲れ果てた表情で座り込んでいる。育児は雨がほとんどひとりでしている。雨の配偶者は子ども好きな人物だが長期の出張が多く次の帰宅も十日以上は先だ。「ねえアイリン」とすぐ横にいるワタシの名前を雨は口にする。「この子がこんなに泣きやまないのはわたしがちゃんと愛せてないからかな?」ワタシは答えない。ワタシの喉は雨に聞こえる声を出せないから彼女の問いに答えることもできない。雨は構わず続ける。「育児が大変なのは良いんだ。夜泣きするとか泣きやまないとかは別に構わない。そういうのはほとんどの親が経験することだから。わたしがつらいのはさ、こうやって泣いているこの子を見て、自分が本当にこの子のことを愛せているのか分からなくなったりすることだよ。泣きやまないこの子のことをちょっとでも憎いと思ってしまうことがすごく苦しいんだ」

ワタシの名前はアイリン。雨はわたしについて「害のない幽霊とか背後霊みたいなもの」だと説明する。ワタシの姿は誰にも見ることができない。ワタシの姿は誰の耳にも聞こえることがない。ワタシの声はどんなものにも触れることができない。唯一雨だけが五感のいずれとも異なる第六感のようなものでワタシの存在を認識することができる。もしも雨がいなければ誰もワタシの存在に気づくことはない。誰にも気づかれない存在は存在していないのと同じだ。それはワタシにとってとても怖いことだ。そして存在を認識してもらえたワタシが次に抱いたのは雨にとってきちんと役割を持った存在になりたいという願いだ。役割なく存在しているものもまた存在していないのと同じだとワタシは思うからだ。しかしワタシに何ができるというのか。雨の第六感にはあくまワタシがここにいることを認識する機能だけしかない。ワタシの姿が見えたりとか声が聞こえたり触れたりするわけではないのだ。ここでワタシが見出した役割はただ聞き役に徹することだった。雨は自分の本心を他者に伝えることがあまり得意な人物ではなかった。彼女は決して言葉足らずではなくどちらかといえば弁が立つ方ですらあったがその優れた言語能力はもっぱら本音を煙に巻くことばかり用いられた。そして吐き出す先を見つけられずにいた毒々しい本心は心の内側に溜まっていき彼女自身をじわじわ蝕んでいたのだ。だからこそそんな本心を晒す相手としてワタシのことを選んでくれた時はすごく嬉しかった。「アイリンみたいに何でも話せる相手がいるとすこし助かるよ」と言ってもらえた時にはワタシの存在に正当な意味が与えられたように感じた。ところでなぜ雨はワタシの存在を認識できるのだろうか? その理由について雨が十代の頃から通っている精神科の医師は「子どもの頃に強いストレスを受け続けたから」だと説明する。

ワタシは雨に出会うより前のことを何も覚えていない。ワタシの中にあるいちばん古い記憶は暗くて狭くてうるさい場所に雨とふたりで身を寄せていたある日の一場面だ。その場所とは雨が育った家のクローゼットの中だ。クローゼットの扉の隙間から差し込んでくる微かな灯りを頼りに雨の顔を見ると当時まだ小学生だった彼女の頬とか目の周りには紫色に緑に黄色とまるでお花畑みたいに色とりどりのあざが幾つも咲いていた。クローゼットの向こう側から聞こえてきたのは「ママはあなたを愛しているのにどうして言う通りにしないの!」という女の怒鳴り声。続けて聞こえたのは床に叩きつけられたガラス製の何かが割れて飛び散る音。クローゼットの扉が力任せに蹴りつけられる音。「ママはあなたが幸せになる方法をぜんぶ知ってるの!」物を投げつける音。壊れる音。「だからあなたはママの言う通りにだけしていればいいの。どうして言う通りにしないの!?」やぶれる音。はじける音。雨がワタシにはじめて「ねえ。そこのきみ」と言って声をかけてきたのはそんな嵐のような暴力の音をやり過ごしているさなかだった。「きみは愛ってどんなものだと思う? わたしには分かんないんだけど」ワタシは驚いた。自分に話しかけてくるものなどこの世界中のどこにもいないと思っていたから。対して雨は至って平静な調子でワタシの反応を待つことなく続けた。「分かんないんだけどさ。すくなくともあいつがやってるのは愛じゃあないと思う」

午前四時。雨の娘はようやくベビーベッドの中で寝息を立て始めた。雨は灯りのついていない寝室でリビングで東向きの掃出窓の前に立ち晴れた夜空を指差しながら「ねえアイリン」とワタシに話しかけた。「たとえ話をするね。“あの星の名前を答えよ”っていう問題が出たとする。この時ある回答者はあらかじめ正解を教えてもらっている。別のある回答者は不正解をひとつだけ教えてもらっている。前者の回答者が正解するのはすごく簡単だ。だって正解を知っているんだから。教えてもらった通りに回答すればいい。だけど後者の回答者はどうだろう。“あの星はシリウスではないです”とかだけ教えられたところで、正しい答えにたどり着けるだろうか? かなり難しいよね。ひとつの不正解だけを教えられたひとが正解にたどりつくのは、かなり難しい」それから雨はベビーベッドで眠る娘にふたたび視線を落とす。「この子が生まれたとき。わたしはこの子を正しく愛したいと思った。わたしの親は酷い親だったけど、だからこそ自分が親にされて嫌だったことをやらないようにすれば、正しく愛することはそれほど難しくないと高をくくっていた。甘い考えだった」娘の寝顔は雨のそれによく似ていると思う。雨自身はどうだろうかとワタシは考える。雨が彼女の母親のもとを離れてからもう何年も経つ。だからワタシは雨の母親の顔を思い出すことができない。「“正しく愛するためにはどうすれば良いかを答えよ”親から正しく愛されて育ったひとがこの問題に答えるのはやっぱり簡単だ。自分の親の姿を思い出せばそれが正解だからだ。自分が親にしてもらったようにやれば子どもを愛せるからだ。じゃあ正しい愛を受け取れなかったひとはどうだろう。自分の親の姿を思い出してもそれはひとつの不正解でしかない。ひとつの不正解だけを教えられたひとが正解にたどりつくのは、かなり難しい」淡々と話し続ける雨の口には笑みが浮かんでいる。いつもそうなのだが雨は笑っている時がいちばん寂しそうだ。「なかなか眠ってくれないのは自分の寝かしつけ方が悪いせいだろうか。ミルクの温度や量は大丈夫だろうか。もっと母乳を頑張るべきだった? わたしが何かを間違えているからなかなか離乳食が進まないの? ちゃんと笑いかけてあげられているだろうか。現在のわたしがやっている思いもよらないことがこの子の将来に大きな悪影響を及ぼしたりしないだろうか。この子は本当にわたしを好きでいてくれているだろうか。わたしみたいな人間が親になって良かったんだろうか? 正しい愛が分からないからこの子に対して何をしててもわたしは不安になるんだ」

午前五時。寝室にはふたつの寝息が聞こえる。ベッドの上で毛布もかけずに目を閉じている雨の頭にワタシはそっと右の手を伸ばした。だけれど右手は雨の頭に触れることなくするりとすり抜けた。雨はワタシを聞き役として重宝してくれる。だけれ雨は出産してからというものこれまでになく疲弊しているからワタシはもっと彼女のために何かをしてあげたい。こんなワタシにできることが何かあるだろうか? もしも頭を撫でることができたら少しは彼女を慰められるだろうか。毛布を掴んで身体にかぶせてあげることができれば少しは彼女を楽にできるだろうか。それともはじめて会った時に訊かれた、愛ってどんなものだと思う? という質問に対しする、ワタシなりの回答を伝えることができれば、少しは彼女の助けになるのだろうか。ワタシの考える愛とはいつか雨の母親が言っていたような“相手を幸せにする方法を知っていること”ではないし、ましてやそれを一方的に押し付けることではない。また雨のいうところの“親から正しく愛されて育ったひと”が、親に見せられた“正解”の真似をするだけというのも少し違うと思う。ワタシが考える愛というのは相手を今より幸せにする方法を探し続けることだ。相手と一緒に悩んだり苦しんだり間違えたりしながら自分たちに即した正解を探すことが愛だとワタシは思う。だから苦しみながらも「これでいいのだろうか」と娘を抱きながら自問自答を続けられる雨は愛することをきちんとできるひとなのだと思う。雨に愛されて大きくなるだろう娘のことがワタシは羨ましい。そういった思いを巡らせているうちに東の空が明るくなりつつある。

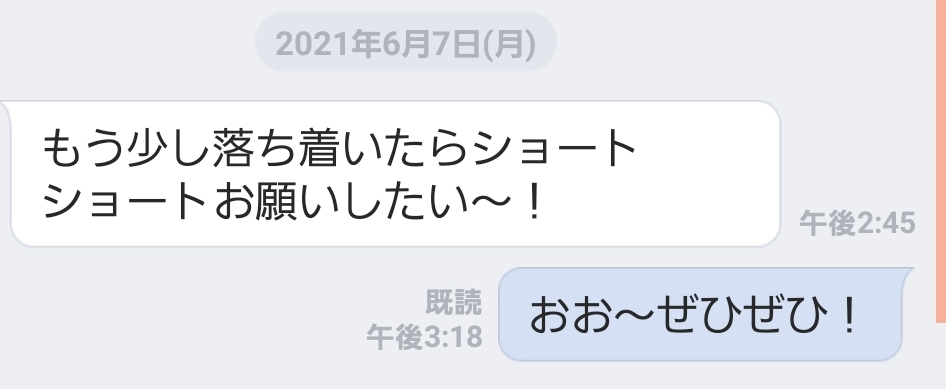

あとがき

昨年7月に亡くなった友人が、その1ヶ月前に「ショートショートお願いしたい」という旨の連絡をくれていたので、線香を添える気持ちで書きました。

“アイリン”の名前や“自分にしか近くできない友人”あたりの設定は彼女が僕に紹介してくれた「ジョジョの奇妙な冒険」から拝借しています。彼女が残した幼い子どもが、いつかなにかの偶然でこれを目にした時、「自分は母親から愛されていたんだな」と思ってもらえたらいちばんうれしいです。

2022/01/25/辺川銀